2022/12/26

海外PBLを客観的に見て ポルトガルPBLを終えて

異文化を経験する教育プログラム

こんにちは、M1の山崎です。他の記事でも触れられていますが、7/4~7/14に行われた海外PBLプログラムについて触れていきたいと思います。ただし、普通に触ってもつまらないので、普段から教育を中心に研究を行っています私が見る、この手のプログラムについて述べていきたいと思います。

ビジネスモデルのアイデアソン

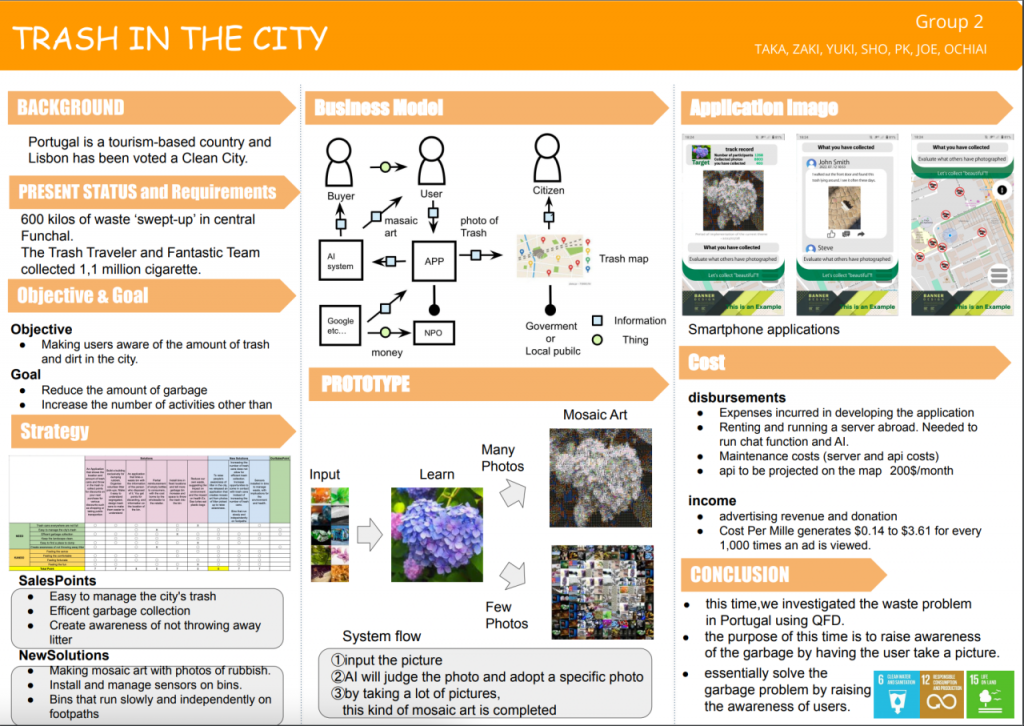

プログラムの中身自体は、アイデアソンで、海外の方々たちとアイデアを出し合って課題を解決するためのビジネスモデルを考案するというものでした。参考までに私の班は、都市部の路面上のゴミが景観に与える影響から、ゴミを正しく処理するための意識改革につながるためのアプリケーションを考案しています。

実際のところ、このプログラムの評価しやすい部分は、この活動内に全て集約されています。クロスカルチャーエンジニアリングプログラムと名付けられているだけあって、異文化なだけでなく専門も異なる人々が集まって、意見を集約するための活動を行っていくわけです。誰が発言力があったか、誰がリーダーシップを担っていたか、誰が貢献していたかは、相互評価によってシリアスに評価されるのがこのプログラムです。これらの面白いところは、本当にコミュニケーションに対して積極的かどうかを測るためのもので、根本的に英語が話せるかよりも、それだけ真摯に向き合えるかというところが評価のポイントになる気がします(それだけ、英語でのコミュニケーションは意外にもどうにかなるということです)。

海外を歩き渡る経験

一方で、人材教育視点で、言語化できない部分が、その土地で歩き回ることです。歴史・文化的な関心を持つことや、現地の人と交流することはもちろん、コミュニティやお店などで触れられる人々の中にいることで、得られるものは非言語的な能力です。まさにコンピテンシーと世間で言われる部分です。相手に応えるようにやり取りすると、大抵の日本人はテンションを上げて対応することになると思います。不思議なことに、その人柄を醸し出す世界観がその場にいる日本人のコンピテンシーを上げてるかのように思えました。私は、刺激をもらうための直接的なものは見出すことはなかったですが、帰国してから持っていた強い印象から、多くの関心を持ち続け、新しいことを追うようになりました。海外に行くことは世界が変わると言いますが、こう言ったプログラムで世界観を変えるのも、自分次第なところが大きいかなと思います。以上がプログラムについて思うことでした。

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DHEAT /

- DPN /

- DSG-SIM /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 京浜急行電鉄 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 科学哲学ゼミ /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)

-150x150.png)