2021/11/09

【沖縄県】南城市総合防災訓練2

こんにちは,市川研究室の藤田です!

今回は,塚本に続いて南城市総合防災訓練について報告させていただきます.沖縄は11月でも日差しが強く暑かったため,本島と気温の差が沖縄にきたなと感じました!

南城市の防災訓練は大規模だと先生からお聞きしていましたが,予想以上でした… !

訓練には、約20の機関・団体が参加。訓練は、マグニチュード 9.0の琉球海溝型地震(沖縄本島南東沖地震3連動)が発生し、南城市では震度6強が観測される中、連動して沖縄本島南東約150km沖を震源としたマグニチュード8.0の地震が発生し、この地震により沖縄県沿岸全域に大津波警報が発表され、沖縄本島南部沿岸部に到達した津波により、各地で被害が発生。地震と津波により、南城市では人的・物的被害が甚大となるも全容は把握されておらず、さらに被害が拡大しているという最悪の状況を想定のもと行われました。

今回の訓練には先進技術が使われており、災害に備えたさらなる強化に向けて試験的な取り組みが多く盛り込まれていました.土砂埋没からの救助活動訓練で、消防職団員がパワーアシストスーツを使用していたり、応急救護所運営訓練には燃料電池医療車が参加していたり、ドローンで久高島からの検体輸送が行われたりと様々でした。

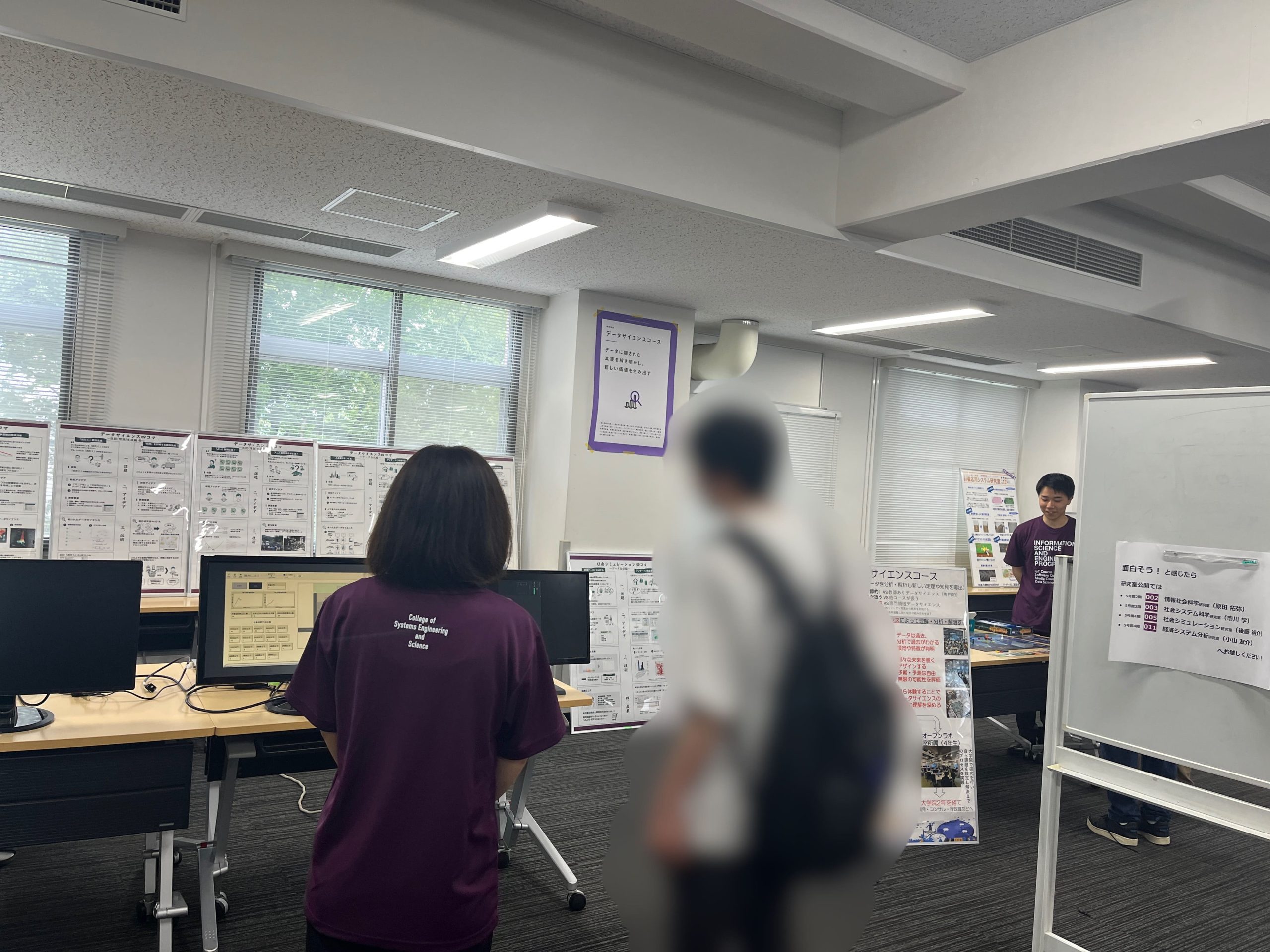

その中でも私が担当していたのは、アセスメントシートを活用した避難所運営訓練です。電気自動車と循環型温水シャワーを活用した入浴支援、避難所内における移動支援として市が観光用に貸し出しを行う歩行領域EVの活用など、避難所設置・運営訓練においても先進的な取り組みが行われていました。

アセスメントシートは市川研究室が担当しているもので、「アセスメント疲れ」という状況を回避することができます。災害が発生すると、医療チームや保健チーム、福祉支援チームなどの様々な関係者が被災者に対して被災状況の聞き取りやアセスメントを行い、それぞれ支援に繋いでいるが、被災者の側からすれば、アセスメントの内容が重複し何度も同じことを確認される場合もあり、これにより「アセスメント疲れ」に陥るケースが生じます。

そこで、アセスメントシートを用いることで、避難所を中心に周辺地域の被災状況やニーズを適切に把握し、分野横断的に情報共有を図ることにより、迅速な支援ができます。

今回の南城市防災訓練に参加できたことは、貴重な体験した。これを機会に、防災への心構えを新たにすることできました。

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DHEAT /

- DPN /

- DSG-SIM /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- JASAG /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 京浜急行電鉄 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本シミュレーション&ゲーミング学会 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 科学哲学ゼミ /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.png)

-150x150.jpeg)