2025/03/17

学会発表に参加しました

こんにちは、B4の福田遥奈です!

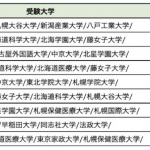

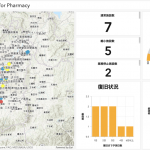

今回は、3月13日から15日に開催された第37回社会システム部会に参加した際のお話になります。

今回の社会システム部会では、ショート発表18件、ミドル発表36件、ロング発表8件があり、私はミドル発表の部門で採択されました!ショート、ロング、ミドル発表とは、発表時間や発表資料の長さによって分類されたセッションの形式のようなものです。

レビューがもたらした転機

発表準備を進める中で、発表原稿へいただいたレビューが大きな転機となりました。レビューを受けて、私は自分の研究を「仮説生成型の研究」へと方向転換することを決意しました。しかし、仮説生成型の研究について詳しく知らなかったため、まずはその内容を徹底的に調べることから始めました。

仮説生成型研究とは

仮説生成型の研究とは、自身の研究領域に対して幅広くデータ収集と分析を行い、それらを通じて新たな仮説や理論を構築する研究手法で、私がもともと行っていた「最初に仮説を立て、それが正しいか否かを検証する」ような研究は仮説検証型研究と呼ばれるそうです。

これらの研究手法は、それぞれ「膨大なデータ収集が必要になるが、フラットな目線での結果が見られる」研究と「新規性には欠けやすいが、仮説の正しさが論理的に証明できる」研究という特徴があります。こうしてみてみると、確かに私の研究は仮説生成型の方が相性がよさそうだな、感じてしまいました…(^_^;)

学び

しかし、レビューをもらってから修正のために使える時間は数日の間だけでした。正直なところ、修正後の内容はあまりにも不十分で、もう少し時間をかけて修正出来たらよかったなと思ってしまいます。でもだからこそ、日頃からアンテナを張って勉強しておくことの大切さをこの一件で改めて実感できたようにも思います。

今回の経験をしっかりと胸に刻み、これからの社会人人生では常に広い視野を持ち続けるよう心がけていきたいと思います。

それでは、ここまで読んでくださりありがとうございました。

季節の変わり目で寒暖差の激しい日々が続きますが、どうか体調第一でお過ごしください。

これからも市川研究室をよろしくお願いします!

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DHEAT /

- DPN /

- DSG-SIM /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- JASAG /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 京浜急行電鉄 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本シミュレーション&ゲーミング学会 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 科学哲学ゼミ /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)

-150x150.jpeg)