2023/03/07

【gPBL2023@ITB】課題解決の方法論について

こんにちは,市川研究室学部4年の片山です.今回は,2023年2月15日から10日間にわたってバンドン・ジャカルタにて開催されたGlobal PBLについてお伝えします.

本PBLは,インドネシアのITBという大学のビジネスについて学ぶ学生と,芝浦工業大学市川研究室の学生がチームを組み,スタートアップ企業の課題解決に取り組むというものでした.市川先生からは,単純にクライアントのして欲しいことをするようななんちゃってコンサルタントではなく,クライアントの持つビジョンを理解し問題の本質を見抜いた上で,それを納得してもらい解決する,という指摘を念押しされスタートしました.

我々プレイヤーは,ビジネスにおける課題をシステム工学的アプローチで解決しようというモチベーションで臨んだわけですが,多くの困難に直面し試行錯誤を行って,今後の学修につながる考察を得ました.

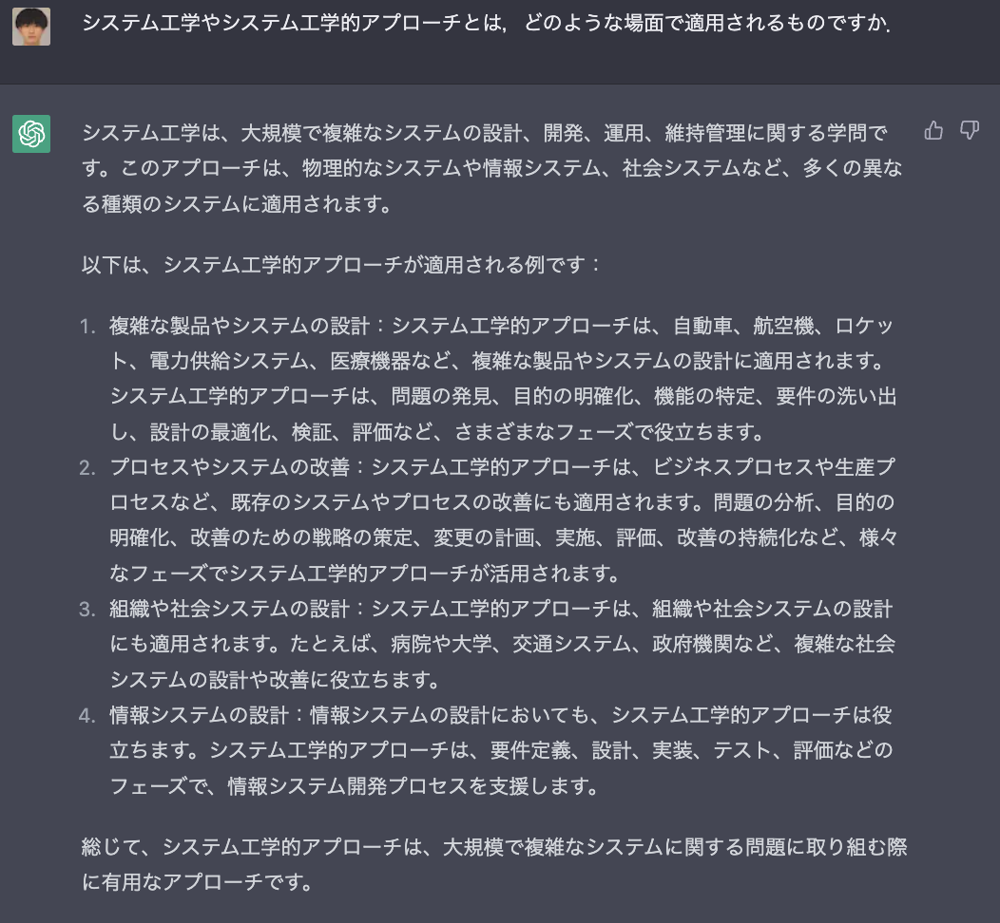

さて,そもそもシステム工学やシステム工学的アプローチとはどういったものでしょうか.現在脚光を浴びているChatGPTに聞いてみましょう(ここでは,このチャットbotの信頼性については議論しません).

重要なことは,「何をシステムと捉えるのか」という点にあります.システム工学的アプローチは,あるシステムを対象として適用される課題解決方法であるという点に留意する必要があります.すなわち,対象となるシステムを決定するのにシステム工学的アプローチを適用するわけではなさそうだと考えることが大きな一歩でした.

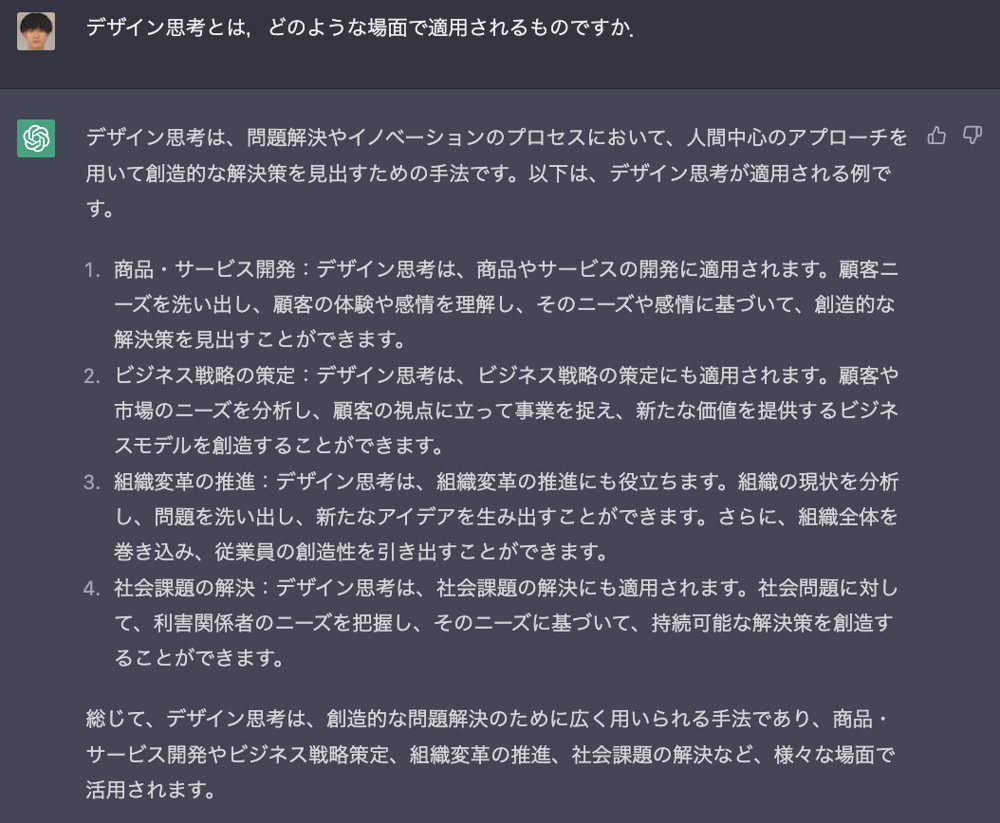

記憶に残っているのは,今回のPBLにてレビュワーをしていただいた後藤裕介先生(芝浦工業大学准教授)に質問した際のことです.最終的に,対象となるシステムを決定するために,デザイン思考を要するという結論に達しました.先程と同様にChatGPTに聞いてみましょう.

デザイン思考も課題解決方法である点は同様ですが,ある部分(システム)に注目せずに総合的に課題を捉えようとする点が違っていると考えられました.システム工学的アプローチと組み合わせることを考えれば,デザイン思考で総合的にビジネスを捉えた後,ビジネスモデル全体・業務フロー・販売製品(販売フロー)のどれをシステムと捉えるのか決定し,そしてシステム工学的アプローチを適用するのが最善手であることが整理されました.

このあと,修士に進んでからも課題解決を何度も行うことになりますが,いわゆるケース問題の解決方法なども含めて,多種多様な課題解決方法に触れることが必要だと考えます.様々な課題解決方法をその時々に最適に利用できることを目指すことが,今後の社会で生き抜く力であることは明白です.

著者プロフィール

片山 陽和太

2022年度 システム理工学部環境システム学科 学部4年

1999年9月生まれ青森県弘前市出身。紆余曲折を経て社会システム科学の世界に飛び込み毎日がエブリデイ。

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DHEAT /

- DPN /

- DSG-SIM /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- JASAG /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 京浜急行電鉄 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本シミュレーション&ゲーミング学会 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 科学哲学ゼミ /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)

-150x150.png)