2022/12/29

【2022年度行政支援リーダー研修】保健所の対応力を向上させる取り組みについて

こんにちは、修士一年の山崎です。今年も行政支援リーダー研修の時期がやってまいりました。今年も市川先生並びに市川研究室は教材作成という形で参加させていただいています。今回は、教材製作者側の視点で見る行政の研修をレポートしたいと思います。

行政支援リーダー研修とは?

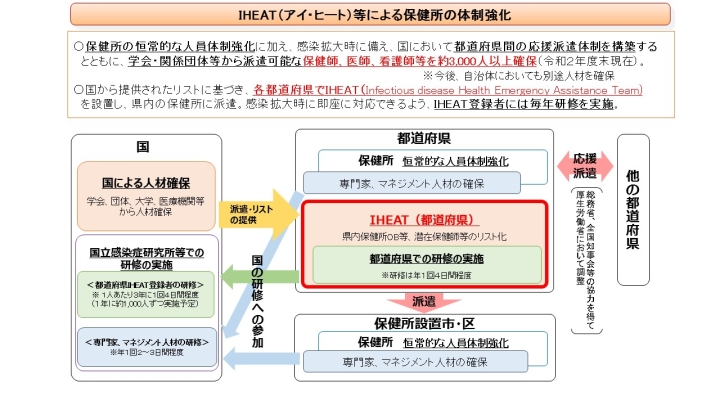

「行政支援リーダー研修」とは、日本公衆衛生協会と厚生労働省が主催するIHEATに関連する研修です。新型コロナウイルスが日本で確認されてから現時点(2022/10/13時点)で3年目を迎えていますが、保健所の業務の逼迫については、油断が許されない状況です業務の逼迫が発生した場合、既存の人員のみでは機能不全に陥る可能性が高いため、応援人材を外部から要請することができます。

このシステムこそが、IHEATです。このIHEATを整備すること自体にもかなりの苦労があったと思われますが、このシステムを活用する現場も同時に育てる必要があります。そこで、現状の保健所を理解し、業務量を客観的に判断してIHEAT等を活用したり、より柔軟に業務を調整できる人材を育成する形で、昨年は本研修が実施されています。参加者は市区町村並びに都道府県の保健所の所長といったような、リーダー職として働きかけをするべき方々を対象に行われています。

図1 IHEATに関する資料 出典:厚生労働省 IHEAT事務局 IHEATについて

本年度の目的と概要

今年の研修の目的は、「健康危機管理(感染症・災害等)に必要な組織マネジメントや補佐的な役割を担うための必要な知識・考え方を習得する」とされており、昨年に加えて複合災害の想定が加わっていおります。新型コロナウイルスが長期化している現実を踏まえて、さらに災害が発生するなどの最悪想定を考慮したときに、どう振る舞うべきかなどが今回の一つの焦点です。加えて、各保健所の取り組みが蓄積されてきた頃ですので、それらを収集して今後に活かすというのも一つの側面だと考えています。

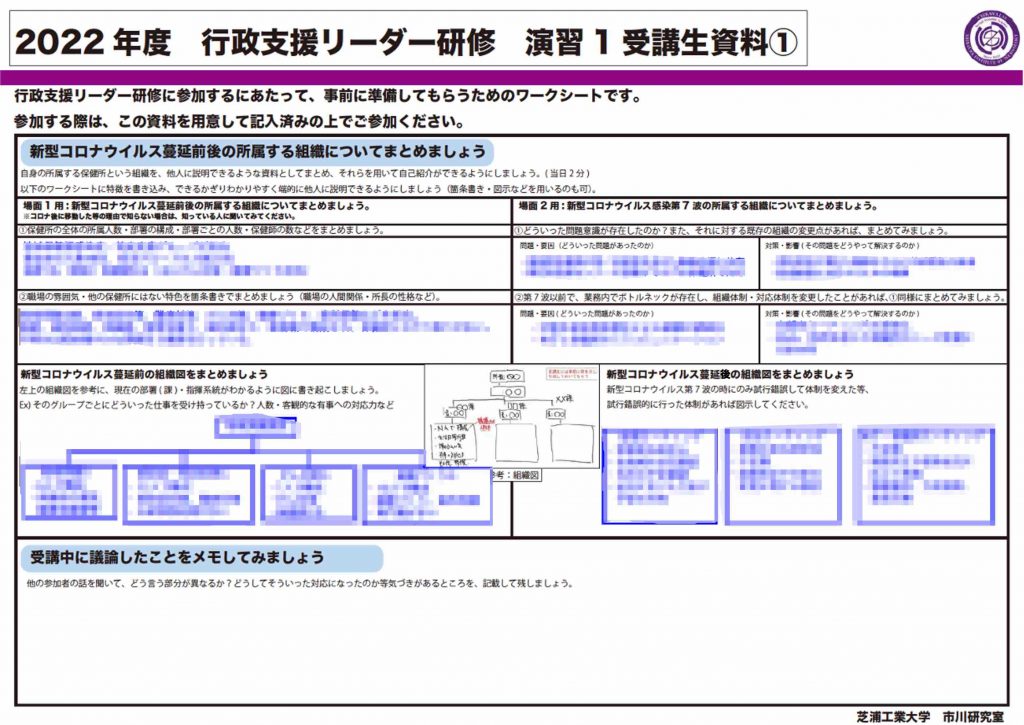

こうした意味を踏まえて、それまでに実施してきた対応などを書いてきてもらったり、これまでの経験を集めて、それらのどういったところが良かったのかといったような考察・反省を集約すること、仮想の災害時を想定して、どう振る舞うべきかという議論することに重きを置いた研修です。

図2 実際に作成したワークシートの例

なお、昨年度はオフラインで研修できる可能性も踏まえてゲーム盤面などを揃えたりしておりましたが、今年も研修自体はオンラインで実施しています。昨年と違うのは、オンラインによる通信機器の不安が少ないことです。2年目のオンライン研修ということもありますが、この2年で保健所でもTeamsといった連絡ツールや電子化が進んでいることを実感しています。

シミュレーションとゲーミングについて

ところでなぜ、データサイエンスやシミュレーションを行う研究室が、研修をデザインするのかということについて、個人的な見解を綴っておきます。

OxfordLanguagesをお借りしますと、シミュレーションとは”予測・設計・計画策定などのために、現実のモデルを作り、それを使って観測または実験すること”と示してます。飛沫感染のモデルのようにパソコンを用いて計算して再現するものもあれば、犯行現場の再現のような場で振る舞いを確認することもあります。何かを予測するとは、

その結果を盲信することが大事なのではなく、その可能性を想定して事前に準備しておくことに意味があります。要するにシミュレーションにしろデータサイエンスにしろ答えを教えてくれる便利なツールではないのです。

もちろんこれらはデータを受け取る側が考慮しておくべきものでもありますが、一方で結果を提示する側も考慮すべきことだと思います。シミュレーションとは検討手段としてあるべきで、解決手段にはなりません。では、解決手段とはどこまでデザインされるべきでしょうか??

答えの一つは、「ゲーミング」にあります。シミュレーションの結果を人々が受け取るための手段です。実際の状態を再現し、体験学習を行い、その経験から獲得してもらうと言ったもので、ゲーミングとあるように基本的には講義的なものではなく、まさにゲームのように体験してもらいます。今回の研修も、このコロナ禍で災害が発生したらという仮想保健所を考えるパートがありましたが、参加されていた保健所職員の方々は知恵を結集してまとめようとしていました。この裏には災害と感染者数の増減に関するシミュレーションが存在しており、この二つの結果から教材は組み上げられています。これが市川研究室の携わり方と言っていいでしょう。

市川研究室の取り組み

如何だったでしょうか。少々話が脱線しましたが、シミュレーション屋というものがもしも、あるのだとするのであれば、パソコンの上だけでなくさまざまな場所に出向いて、場を使った実験にまで広げるようになるのかもしれません。市川研究室は、人々の行動の分析・再現がシミュレーション上で実現すると、次にそれらをもとに現実をどう動かすかまでを実装する研究室です。この行政支援リーダー研修は、そうした取り組みの一部に過ぎません。もし他にもご興味がありましたら、ぜひ市川研究室に足を運んでみてください。

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- D24H /

- DPN /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)

-150x150.png)