2024/09/02

【第36回社会システム部会研究会】学会に参加したらいろんな気づきがありました

こんにちは!市川研究室M1の小嶋隆斗です。

長かった夏も終わり、夜には秋の虫の鳴き声が聞こえる季節になりました。今まで暑くて大変でしたが、それももう終わりと考えると少し寂しいですね。

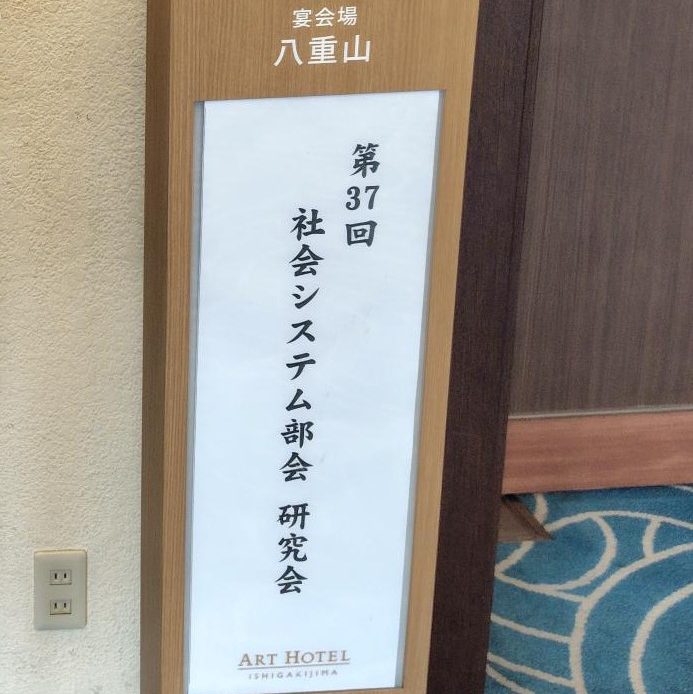

今回は、市川研究室の毎年恒例イベントである社会システム部会研究会に参加したので、その報告をさせていただきます!

社会システム部会研究会とは?

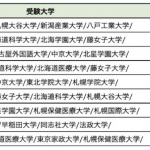

市川研究室のブログにも度々出てくる「社会システム部会研究会」。これは簡単にいうと、私たちと同じように社会科学を研究する他研究室や他大学の学生が集まり、お互いの研究についてアドバイスをする場です。

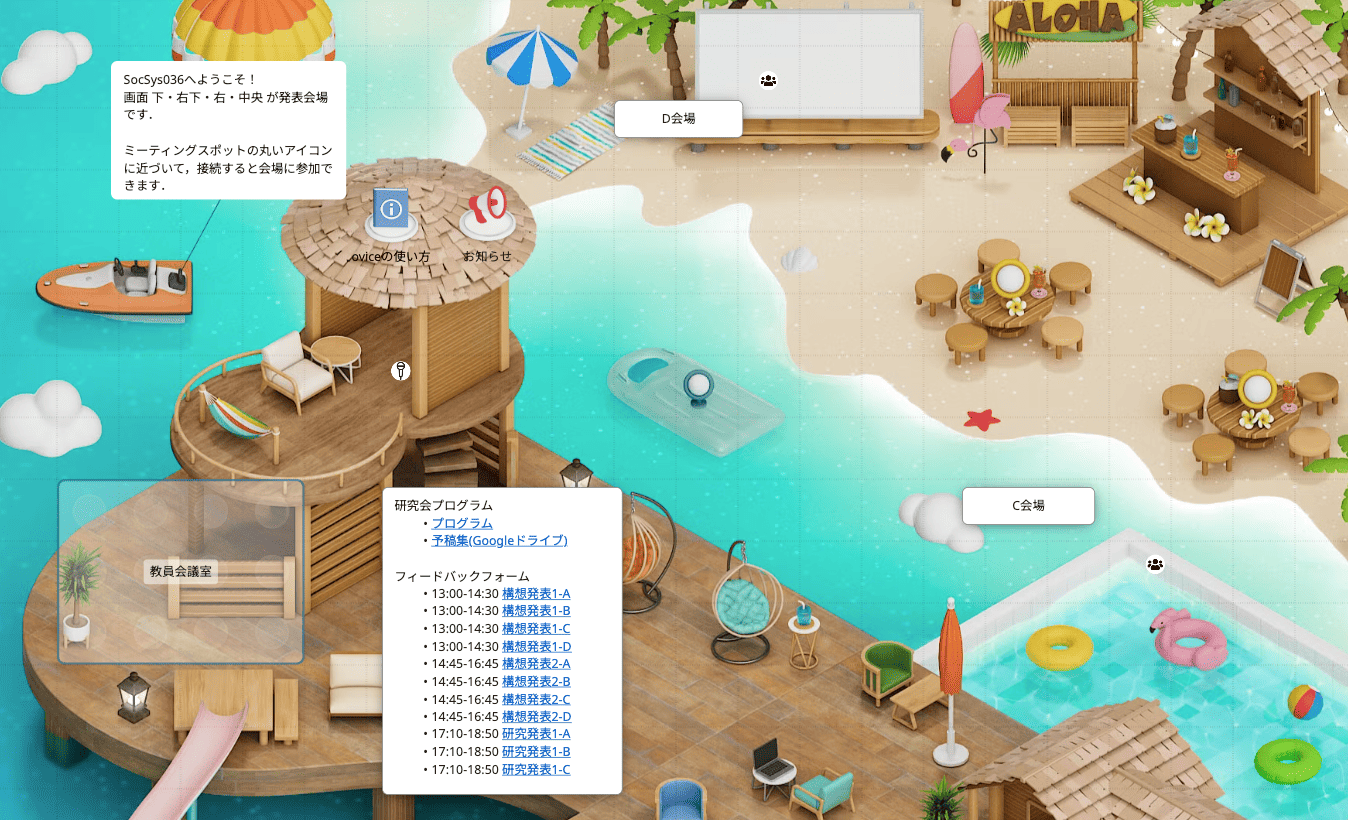

例年はマホロバマインズ三浦というところで開催されるのですが、今年は台風10号の影響でオンライン開催となりました。

引用:https://www.maholova-minds.com/

同じような研究をしている人もいるため、自身の研究の参考になります。私は現在オーバーツーリズムについて研究しているのですが、同じトピックを扱っている人を見つけてしまいました!

また、全く知らない単語も出てくることもあるので、良い勉強の機会でもあります。

私が一番面白いと思った研究は、参加者の価値観に基づいたグループワークのグループ分けの研究です。私はグループワークをすることが多いのですが、メンバーの本来の能力を引き出せているか?と言われると自信がありません。この研究では各参加者の価値観をアンケートにより調査した後、クラスタリングにより似た価値観を持つ人を分類してグループ作成をしていました。今後の進展に期待です!

こういった面白そうな研究に出会えるのもこの学会の良いところだと思います。

参加して気がついたこと

私はM1のため今回2回目の参加となりますが、その中で気がついたことがいくつかあります。

一つは、質疑ができるようになっているということです。一見すると相手と話すだけだと感じるかもしれませんが、これが非常に難しいのです。私が去年参加した際は、質問している方の質問の意図が分からず慌ててしまっていましたが、今年はある程度質問を予想して応えることができました。また他の人の発表の時にも、何回か質問をすることができました。

もう一つは、周りの学生は私よりも研究が進んでいる!ということです。市川研究室では自分の研究のほかにgPBLや研究プロジェクトに参加していることや、領域によって難易度が異なるというのもありますが、それを差し引いても研究の進捗の差が開いていると感じました。この気づきを今後をの私の研究の原動力にしたいと感じました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。研究は思うような結果が出ないことや、うまく発表できないことのなどありますが、成果が出た時の嬉しさは非常に大きいです。ここまで読んでくださったあなたも、一緒に市川研で研究しませんか?最近は社会人経験者の博士課程の方もいるので、どなたでも大丈夫です!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DPN /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)

-150x150.png)

-150x150.jpeg)