2023/02/17

【gPBL2023@ITB】~1日目~ 現地スタートアップ企業を救え

こんにちは、担当の都合で0日目に引き続き私、修士一年山崎がお送りします。とうとうインドネシア到着から一夜明け、Teaching Assistant(以下TA)である私たちも、指導者・教育者として測られる日がやってまいりました。校舎に揃った市川研究室のメンバーたちに待ち受けるPBLプログラムとは、、、?

プログラム始動

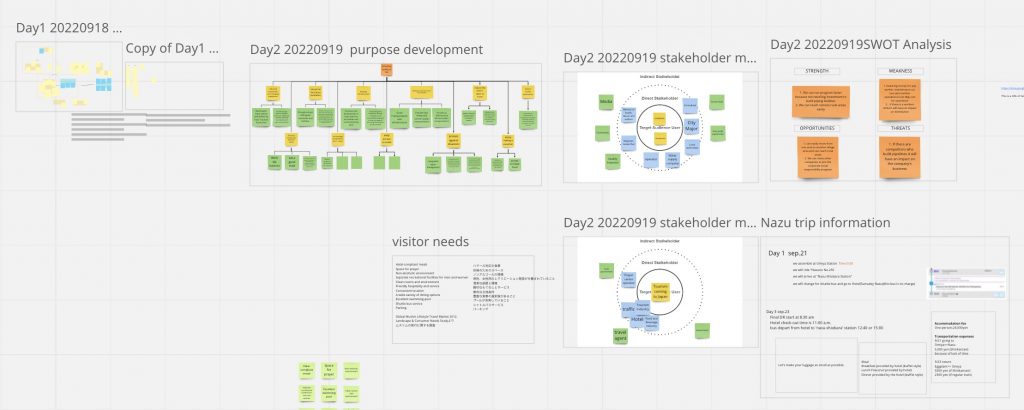

インドネシア、バンドン工科大学(Institude technology Bandung)のビジネス系のコースと連携した現地プログラムが始まりました。その概要は、現地インドネシアのスタートアップ企業の抱える課題に対して、コンサルティングを行い解決策を提示するものです。課題と言っても様々で、現状のビジネス状態の改善もある一方で、技術を持っているが資金がないためビジネスが始まってすらいないといったものも存在します。こうした問題に向き合う意義・意図とは、単なる国際交流のプログラムというものではなく、現場・社会を見据えた提案ができるようになるために、現実的な課題を直接扱うこととクライアントのために動くことが設計された教育プログラムが必要だからです。これは市川研究室のプロジェクトの理念そのものでもあり、他の国際プログラムと比べて海外でそれを行うとなると普段以上に高度なコミュニケーションを学生に求めていることにもなります。これらのプログラムに学士三年生から配属された子が二年間参加することになり、現場力を持つ社会人の育成の面として捉えた際に、一つの教育カリキュラムとして機能することを期待しているわけです。

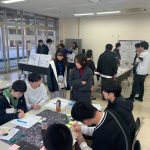

現地学生との交流

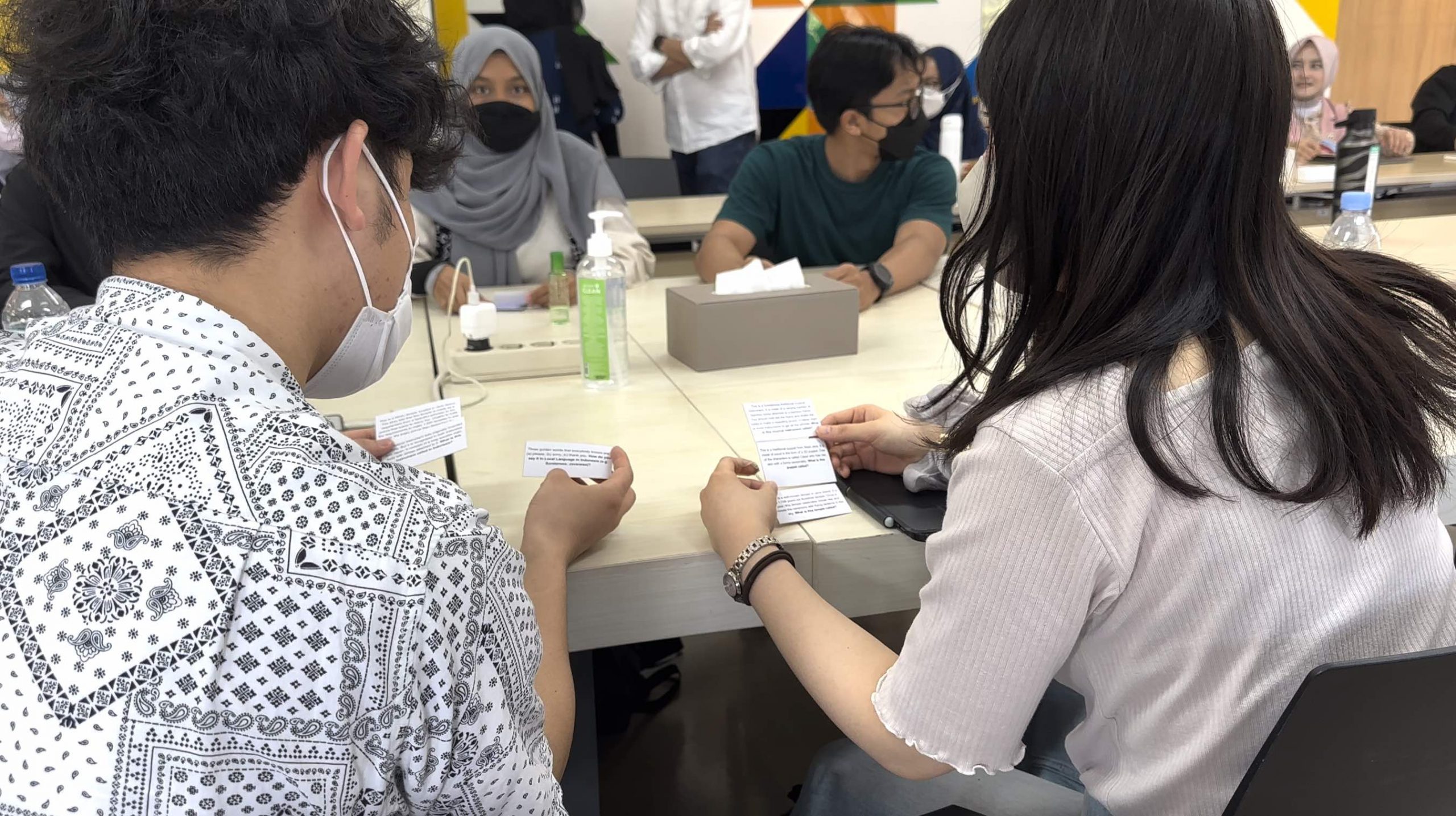

アイスブレイクは非常にどのコミュニティにおいても重要なプロセスだと思います。チームワークが始まるとき、顔合わせのとき、あるいはいまいち距離感が掴めないとき、お互いの知っていることを引き出すゲームが最適でしょう。現地の方々のプログラムでは、日本の単語とインドネシアの単語をそれぞれ当てるためのクイズを用意し、バラバラに配ってお互いにそれらがわかる人たちから聞き出すというゲームを作ってました。何気に日本人からしても難しい問題が多く、例えば日本語に直したものを例に挙げると

同じ漢字が二つ使われた地名で、東がつくと首都になる

→京都

といった具合に一捻りされています。ただでさえ難しいものをインドネシア人にこれらを聞かれてまた、説明するのは大変苦心していました。「いや、難しいですよ」といった声が実際多く聞こえてくる一方で、インドネシア人の参加者が日本文化をかなり知っていることがこのゲームで明らかになり、英語が苦手な子も親近感を感じて頑張っていました。

PBLと高等教育機関の在り方について

個人的な意見ではありますが、インドネシアにおけるこの大学の立ち位置は(もちろん全てが該当するわけではありませんが)、地域貢献度が非常に高い役割を担っていると感じます。日本においてこのプログラムを例えるのであれば、地域中小企業あるいは学生起業ベンチャー等に授業プログラムでコンサルティングを行うなどでしょうか。同様に工業・工科大学においてこういったプログラムを聞く機会は少なくはないですが、私が特別思うことはこの大学が位置するバンドンという場所自体が一つの大学の教育環境になり得ていると感じることです。

もちろん考慮すべき点はいくつかあります。例えばインドネシアという国の都市空間を見るて回ってみたところ、多くの課題がありながらも人々が人力でそれに立ち向かっている姿があります。例えば交通に関して着目してみると、機能していない信号と交通整備員やインフラの維持のための人海戦術といったような、走っている車や人々は高水準な装備を備えていても、根底にあるシステムの更新には至ってないというのが個人の感想です。そこには人件費の安さや職の雇用問題など様々絡んでいるものもあると思いますが、何よりそれが文化と捉えるのが正しいと感じます。そのような人々が課題に直面する部分に大学生が食い込みやすいというのが一つの要因と考えています。一方で両国の進学率が異なる環境ですので、インドネシアにおける大学の希少さというのも多少は起因するものと考えたりもしますが、それ以上に高度な教育機関が都市空間にて大きな信頼感を得ているというのを実感できるのです。

市川研究室も自治体との協力で、多数の活動の場を得させていただいているわけですが、その先に先生達が見据えるものには、単なる日本の高等教育機関ではなく、こうしたものがあるのかもしれません。私たちの細かい活動がそれらにつながっていることを自覚しながら、これらの雰囲気を楽しんでいこうと思います。

話はそれましたが、内容として詰め込んだ「一日目の記事」はここまでです。この先の投稿では、実際にプログラムの内側のお話をさせていただく機会が増えると思います。もしくは書いてる人間によっては、また国についての内情のお話もあるかと思います。次は6日目でお会いできそうです。ここまでご一読ありがとうございました、 修士一年 山崎。

補足:本グローバルPBLについて

グローバルPBLという形で言葉をここでは使わせていただいてますが、Global Problem Based Learning の略であり、日本語に直すのであれば国際交流・問題解決型学習です(厳密にはPはProjectの場合があります)。課題に対してどういったことを考えるべきか、つまり課題発見・課題解決能力等を伸ばすために開発された手法です。今回はインドネシアのバンドン工科大学のビジネス・マネジメントコースのManahan先生のグループと一緒に、現地のスタートアップ企業の課題に学生が挑みます。

提携先についてはこちらから https://www.sbm.itb.ac.id/

前回の投稿記事について

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DHEAT /

- DPN /

- DSG-SIM /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- JASAG /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 京浜急行電鉄 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本シミュレーション&ゲーミング学会 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 科学哲学ゼミ /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.png)

-150x150.jpeg)