2022/09/13

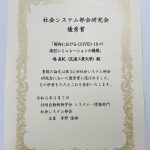

【第30回社会システム部会研究会】 地域に即した公共交通導入支援のためのシミュレーションモデル構築とその評価

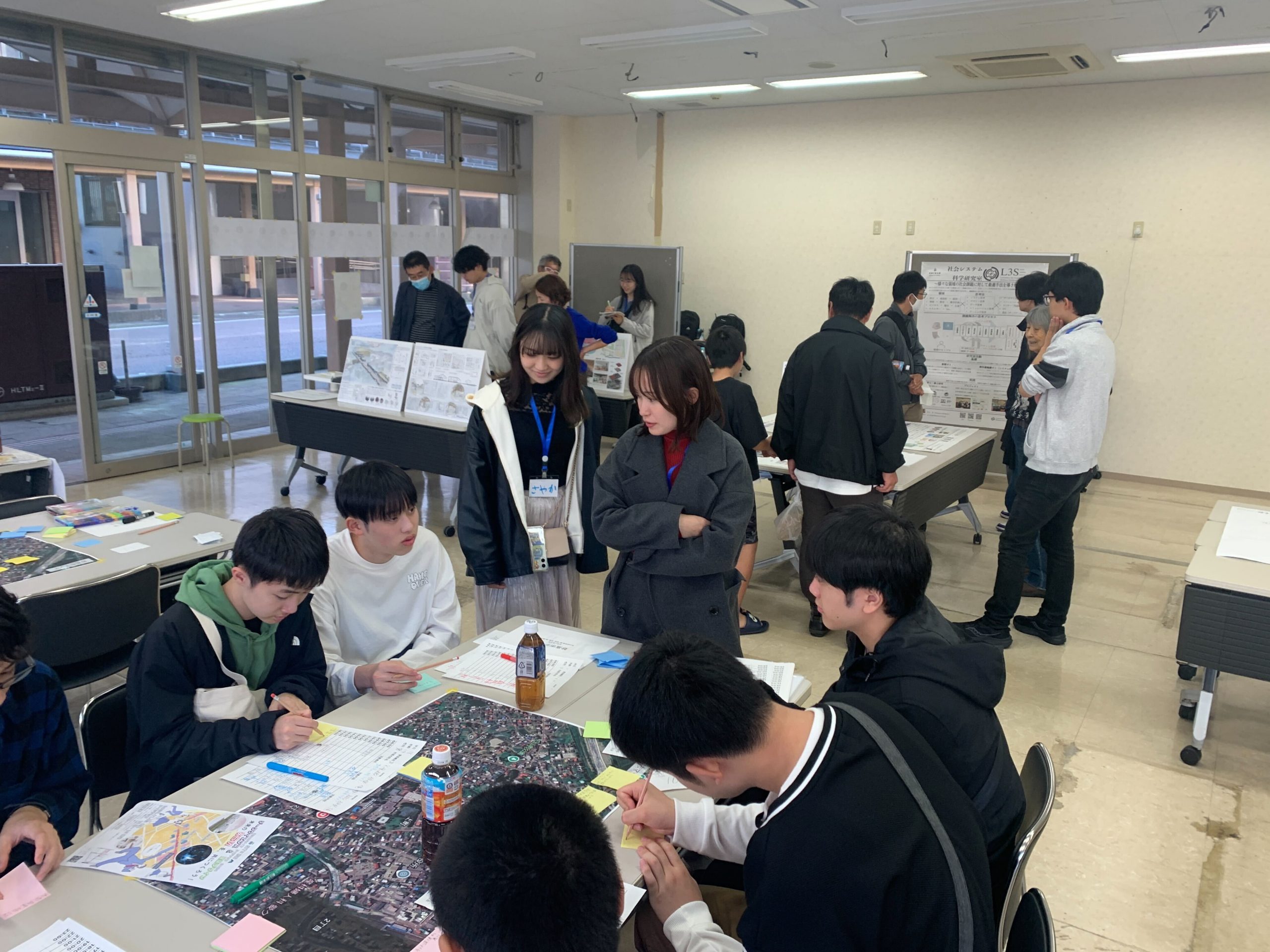

B4の宮西です. 8月28日から8月29日にかけて, 第30回社会システム部会研究会に参加しました. 私は, 「地域に即した公共交通導入支援のためのシミュレーションモデル構築とその評価」というタイトルで構想発表を行いました.

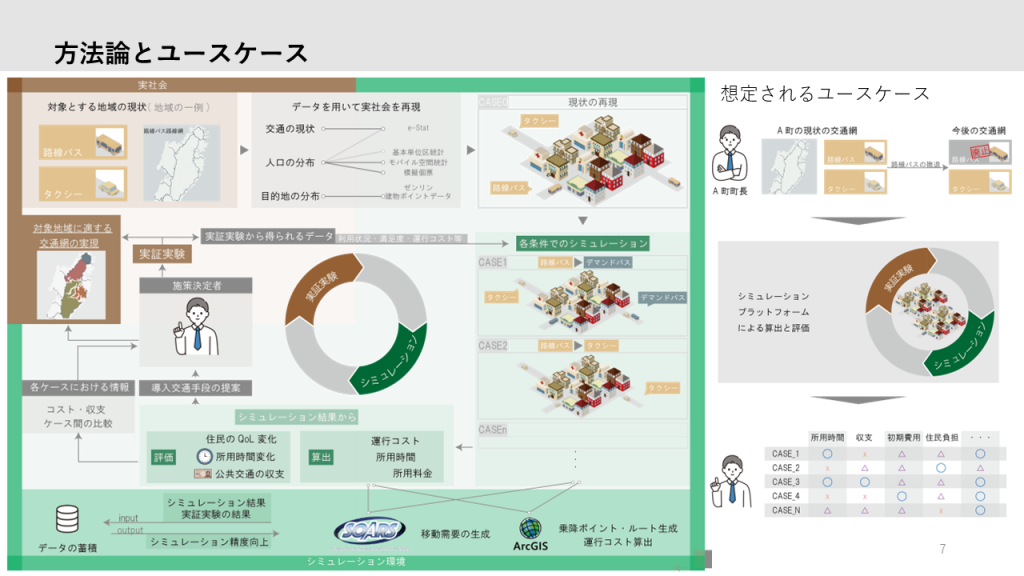

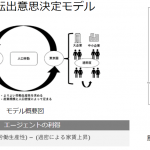

私は,変革する社会状況の中で変革を求められている公共交通にフォーカスを当てています.現在日本では全国的な人口減少や少子高齢化,過疎化などによって,公共交通の利用者が減少しています.利用者の減少は減便や路線廃止などのサービス低下をもたらします.さらにはそういったサービス低下がより一層の利用者減少を引き起こします.この負の循環によって,地方部の公共交通は危機にさらされています.そこで私は,公共交通の中でもラストワンマイルの人々の移動を支えるバス交通に着目しました.

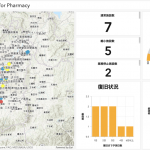

近年バス交通では,路線バスやコミュニティバスだけでなく,より小さな需要に対応する乗り合いタクシーや,需要に応じて運行ルート運行頻度を決定するオンデマンド交通の導入が進んでいます.しかし,導入地域の需要をどのように把握し,どの程度のリソースを用意すればよいのか,事前に見当をつけることは非常に難しいのが現状です.そこで私は,導入地域の人々の生活行動や,公共交通の運行を再現したシミュレーションモデルを構築し,地域の現状に即した公共交通導入の支援を行いたいと考えています.

実際に私も公共交通の衰退が,生活に影響を与えるという課題を肌で感じる機会がありました.

先日祖父母に会いに行った際に祖父母が,「来年には運転免許を返納するが路線バスは一日に数本という頻度のため,タクシーでの買い物を考えている.金銭的にも今よりずいぶん外出する頻度は減らさなければ.」と口にしていました.コロナ前は合唱の習い事や,知り合い農家の畑仕事の手伝い等,頻繁に車で出かけていた祖父母が,免許返納によって生活に大きな制限がかかる実態を身にしみて感じました.

少しそれてしましましたが,今回の研究会で教授や学生からいただいたアドバイスを受け,人々の自由な移動を維持できる公共交通機関が全国に導入されるよう,今後の研究に努めたいと思います.

最後までお読みいただきありがとうございました!

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- D24H /

- DPN /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)