2022/08/09

第74回日本産科婦人科学会学術講演会の参加報告と所感

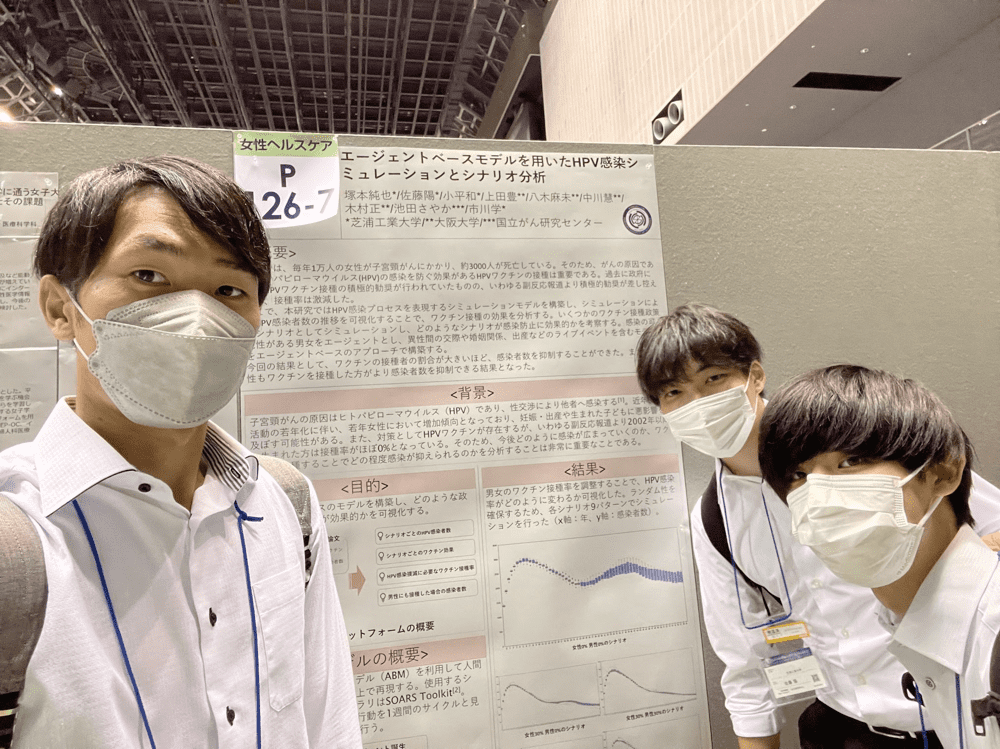

第74回日本産科婦人科学会学術講演会のポスターセッションに参加してきました。学会を通じて得られた知見などを報告したいと思います。

第74回日本産科婦人科学会学術講演会について

2022/8/5~7にかけて、第74回日本産科婦人科学会学術講演会が開催されました。この学会は、その名の通り、「産科」や「婦人科」などの医療系が中心の学会です。そのような中で、私たち工学系の大学が参加することはとてもアウェーでした。私たちは「HPV」というウイルスに注目し、どのように感染が広がるのか、ワクチンを接種することでどれほど感染が抑えられるのか、シミュレーションの結果をポスター発表してきました。まずはその内容について報告します。

自分達の研究成果について

まずは今回の題材であるHPVについて簡単に触れたいと思います。HPV(ヒトパピローマウィルス)とは、女性の子宮頸部にできる病症である子宮頸がんの原因とされるウィルスで、性行為によって感染します。性行為経験のある人々のほとんどは感染経験があるとされていますが、感染者のうち90%ほどは特に病変もなく自然治癒します。しかし、自然治癒せず、感染が長期間に及ぶと、細胞が病変し始め、さらに病変が進行すると数年から数十年後には子宮頸がんに発病するに至ります。

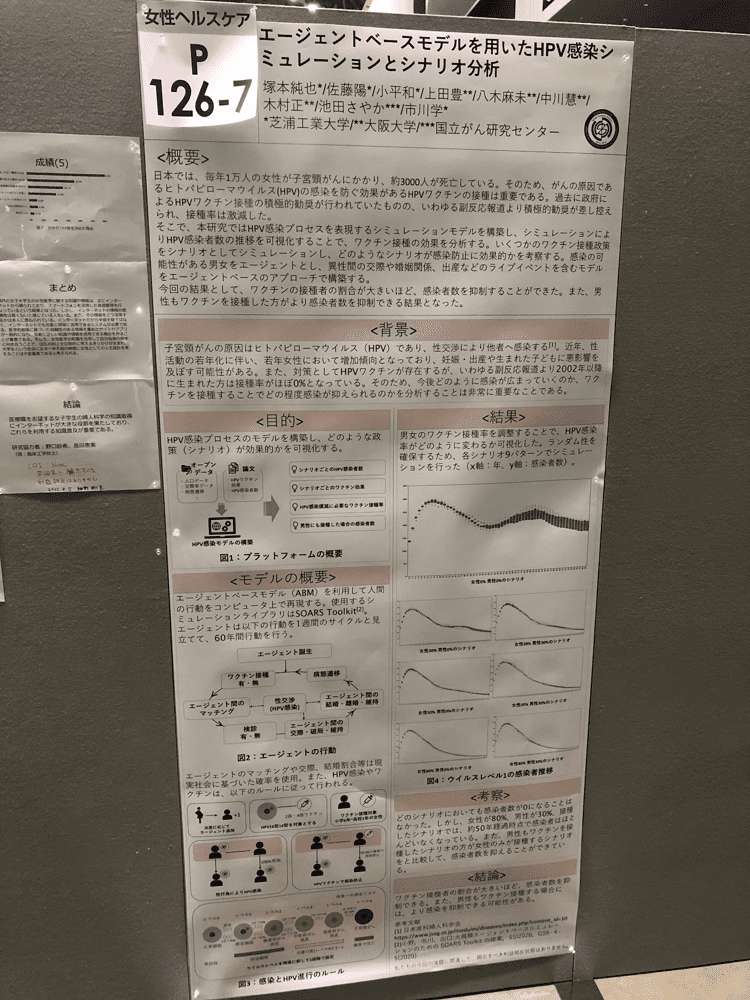

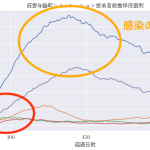

このHPVの感染を防ぐ方法として、代表的なものがHPVワクチンです。接種の基本的な対象としては、一般的に性行為を経験する前の年代だと考えられる小学6年生から高校1年生までとされています。HPVワクチンは2012年以降、いわゆる副反応報道によって、接種の積極的干渉が控えられ、当時以降の対象年齢の女性の接種率はほぼ0%となっていました。そのため、HPVワクチンの接種が再開された場合にどの程度、HPVの感染を抑制できるのかを分析することはワクチン接種の政策決定において重要だと考えられます。そこで、私たちはHPVの感染プロセスをモデル化し、シナリオとして、一定の割合でワクチンを接種した場合に感染者数をどの程度抑制できるのかを分析しました。

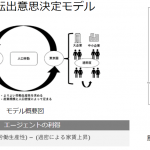

今回の研究では、エージェントベースモデル(以下、ABM)をという手法を用いて、シミュレーションを行いました。ABMはコンピュータ上にエージェントと呼ばれる人々を生成し、それぞれの行動や属性を定義することで、その行動・属性に伴ってエージェント同士が引き起こす相互作用によって、全体がどのように影響されるかを分析できる手法になります。今回の対象であるHPVはエージェント(人)同士の感染を取り扱うことになるので、この手法を採用しました。今回は、HPVの感染に関わるであろう行動を抽出し、それを1日の流れとしてモデル化しました。また、今回は、交際や結婚といったプロセスも考慮するべきだと考えられたため、統計調査等から、交際率や結婚率を定義し、それらのプロセスをモデルに組み込みました。本研究では、このモデルのワクチン接種の割合を変化させ、それぞれの場合で感染者数がどのような推移を見せるのかを分析しました。

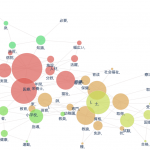

今回はワクチン接種のシナリオとして、以下の7つのシナリオを用意しシミュレーション実験を行いました。「ワクチンを接種しない場合」「女性がワクチンを30,50,80%の割合で接種する場合」「先ほどの3パターンで男性も30%の割合で接種する場合」です。以上7パターンのシナリオを複数回実行し、HPV感染者数の推移を箱ひげ図を用いてグラフ化しました。結果として、今回のシミュレーションでは、感染者数はゼロになることはありませんでしたが、ワクチン接種率が高い方が感染者数を抑制できることを示すことができました。また、男性の接種もあった方が結果が収束していることから、男女両方ともワクチンを接種すれば、より確実にHPVの感染抑制が見込めることを示すことができました。

同セッションのポスター発表について

私たちのセッションテーマは女性ヘルスケアであり、主にHPVワクチンに関わる研究が多く、非常に良い勉強の機会となりました。その中でも、子宮頸がんに関する教育活動及びアンケートベースによる調査に関しては、今後の私たちの研究において関わりがあり、シミュレーションの粒度の変更や施策検討種類の増加を行う際に必要な情報として非常に参考となると考えられます。

子宮頸がんに関する教育活動に関しては、高校生を対象とした活動であり、授業の前後で知識等にどのような変化が起こったかを調査・研究していました。また、アンケートベースによる調査に関しては、医学部の生徒を対象にHPVや子宮頸がんに関するアンケート調査から分析を行う研究であり、年齢や性別によるSNSの利用割合の違いから情報発信の方法を変更することが必要であると考えを述べていました。

企業の展示について

この学会では、ポスターセッションの他にも、様々な企業が製品やサービスを展示していました。出産に関する器具や赤ちゃんに関する製品、医師の働き方に関する展示が多かったので、我々の研究にはあまり縁がないようなものが多かったです。しかし、そんな中でも研究やプロジェクト活動に参考になりそうなプロダクトや、知識として興味のあるサービスがいくつか存在しました。例えば、日東工器株式会社さんが展示していた「キュータム QT-500A」という製品は、災害時や停電時においても、在宅医療の際などのたん吸引に使用することができます。この製品は自治体が備蓄する事例もあるようで、災害時の自治体の動きを分析している私たちの研究室では、このような最新製品の知識のインプットは非常に重要になってきます。また、ハイスピードカメラ等を開発している株式会社ディテクトさんは、精子の動きや速さ、数などの分類を、画像解析の技術を用いて研究していました。私たちの研究室も、「社会問題を解決するにあたり、既存技術をどのように使うか」という点で一致していたため、まだまだ知らない領域があるのだと実感しました。

終わりに

この学会を通じて、HPVに関する情報だけでなく、企業の様々な研究に触れることができ、多くのインプットを体験することができました。また、私たちのポスターセッションでにおいては、学生や企業さんから多くの質問をいただき、関心を持っていただけました。このようなシミュレーションがあるということを知っていただくことで、市川研究室の活動や人間に興味を持っていただける人が増えるたら嬉しいです。

おまけ:博多のグルメについて

ここからは余談です。せっかく博多に来たので美味しい料理を食べてきました。どれも非常に美味しくて、周りの人にオススメしたくなるお店ばかりでした。また、学会の会場に明太子が販売されているのは衝撃でした。お土産として買って帰り、研究室で美味しくいただきました。

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- D24H /

- DPN /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)