2022/06/05

【日本シミュレーション&ゲーミング学会】2022春大会を通じて

2022/5/29開催の日本シミュレーション&ゲーミング春大会に参加してきました!

こんにちは。修士一年の山崎です。今回ご紹介させて頂くのは、日本シミュレーション&ゲーミング学会(通称:JASAG)で行われた、対面セッションのゲーム体験記です。今回の春期大会は,「ゲームを楽しむ」と題しまして、先生方が開発されたゲームに加えて、学会30年の歴史に存在する先人のゲームに触れるという体験をしてきました。申し訳ありませんが、実際に遊んでいる写真を収めることはできず、文章がメインのご紹介になりますが、それらを通じて考えたことを残しておこうと思います。よろしければ文章に最後までお付き合いください。

前提として、私がこのシミュレーション&ゲーミングに携わるきっかけになったものは、ブログ記事になってもいます。そちらもご覧にいただければ幸いです。https://www.ds.se.shibaura-it.ac.jp/?p=1494

さて、「ゲーミング」と先ほどから書いてるわけですが、本質的にはゲーム形式の教材とその遊び方を指してをゲーミング教材と呼びます。wikipediaにあるTRPGの項目から画像を拝借しましたが、必要に応じてワークシートや制作物を活用し、想定される場面について考えたり、疑似体験したりすることで獲得項目を参加者に埋め込みます。自動車教習所などにあるシミュレータ、シムシティなどに代表されるシミュレーションゲーム、医療現場におけるVRで手術体験を行うものなど、特定のスキルを獲得するために使われることが一般的です。

今回紹介する遊んだものは以下の三つになります。

- パシリの流儀〜実践仕事術〜

- エネルギー政策共創のためのゲーミング

- Barnga(バルンガまたはバーンガ)

1.パシリの流儀~実践仕事術~

まず最初にご紹介するのが、上司の好みのパンを買ってくるという想定で、条件にあったパンを探してくるというカードゲームになります。パンには価格・甘味・ボリューム・定番といった四つのステータスが存在し、上司からは4枚のカードが指定されます。

パンのステータスに対して「小腹が空いたからボリュームが控えめの甘いパンを買ってきて」などと、一枚めくるとつぶやくといった感じ。しかしながらこの上司は曲者で、残りのカードを開けていくと条件が細かく変わるというシステムです。しかも、全てを一分以内に終わらせる必要があり、選ぶカードには実際のパンの画像と文字情報がずらりと並んでいるのです。15枚も並んでいたのもあって、私は3枚目を開いた際に混乱し、クリアには至りませんでした。

なお、考えれば気づくことですが、このゲームには戦術が何点か存在します。めくられるカードの条件をある程度予想して早めに選ぶことだったり、じっくりパンの数字たちを覚えて条件を一斉にめくるなど、プレイヤー本人の得意不得意に合わせた方法があります。では、このゲームの本質を現実社会に落とし込むとどうなるでしょうか。次の文章を参考に考えてみましょう。

- あなたはプロジェクトを任されるリーダーです。部下には個性豊かな3名が着きます。それぞれ得意不得意があるようですが、ファーストコンタクトではその辺りを掴めなかったようです。さて、この3名に対してどう仕事を進めて、どのように仕事の指示を出しましょうか。。。

『「人には人のやり方がある」というのは、よく聞く言葉だが、かといって放任主義もどうかと思う』、そんな言葉聞こえてきそうな問題です。しかしながらこの問題は、部下の考え方やスタンスが把握できれば解決するという側面を持っています。

お気づきかも知れませんが、このゲームは、そういった相互理解を通じてわかることや、仕事で知らずとしているコミュニケーションの縮図を体験できます。『パシリ』とは仕事の関係で生まれるコミュニケーションであり、パシるにも信頼性があって頼むもので、パシリに使われるのは認められている証である。どうやらそんなことを言いたげなこのゲームですが(曲解です)、現状にうまくいかない仕事のパートナーや友人とやってみると新しい側面を持って前に踏み出せるかも知れません。今回扱うゲームの中でも、実際に販売されており、購入が可能となっています。気になった方はプレイしてみてもいいかもしれません。個人的には、美味しそうなパンは全て実録で、作成した方は全て食べて数値化したというエピソードが印象的でした。

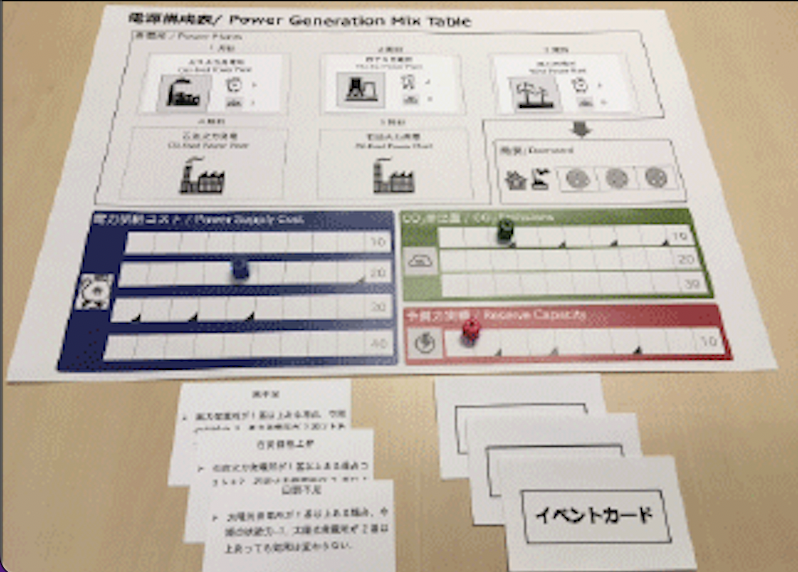

2.エネルギー政策協創のためのゲーミング

二つ目に紹介するのは、一つの大陸、三つの異なる国家がエネルギー問題に取り組むことを題材にした、政策決定のためのゲームです(※写真は実際に遊んだゲームと異なるバージョンです)。石炭発電所が寿命を迎えており、順々に立て替える必要がありますが、各国によってエネルギー事情や環境への被害が異なるため、どのように合意することで全体的な負担が少なくできるか?を、各国の代表者となって議論します。実際は一つのシートに対して3名を何卓か用意して競う想定になっており、プレイ時間は50分です。

一方で、今回は参加者3名でそれぞれが負担をなすりつけ合うというプレイングで始まり、最後までギスギスした雰囲気ながら無事終わるを迎えました。考慮すべき点は以下に示したものです。

- 施設設置の負担

- 金銭的負担

- 環境への負担

- 産業への影響など

こうしたものを考慮して、各自が個別最適にゲームをプレイした結果、今回の体験では原子力発電所を各自が負担して並べるという結果に至りました。原発に一度手を出すと個別最適において、原発を建てることで同調することが意図せずに起きているのは非常に興味深かったです。

改めてまとめると、このゲームはガス発電・太陽光・原子力といった発電設備のどれを選択するかで、どういった負担が生まれるかなどの、複雑な要因を感覚的に理解できるものになっています。これを鈴木先生は、大学の授業の中で取り入れて授業を組むようでして、個人的には「システム」への理解とその設計には大きく参考になるものがありました。そして何より、使われ方や進める人間のスタンスが変わってもゲームとして成り立つ、設計の綺麗さがあってこそだと勉強になりました。

3.Barnga ~ページワン~

文章も長くなってきましたところ、こちらで最後にさせていただきます。Barnga(和名:バーンガ)は古典的なゲーミング教材で、社会学的な経験を再現するために作られた、シンプルだけど非常に難しいゲームです。検索すると出てきてしまうのですが、異文化コミュニケーションをするためのゲームです。

例えば、握手の文化であったり、サイン、お辞儀などなど、知らないルールがいった先に存在するというのは国外、下手すれば国内でも起こりうるものです。そうしたことを、問題として捉えるのか、はたまた些細なものとするかは別にして、それを疑似体験できるゲームになります。詳細を書こうと思いましたが、ネタバレも良くないだろうというのが自身の中で勝った結果、皆さんで体験する機会があったら経験してほしいという形で閉めさせいただきます。特に、初回はぜひ情報なしの状態でお楽しみください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?古典的なものから、パシリ文化といった着眼点や、政策決定の立場など、「シミュレーション&ゲーミング」は何を獲得してほしいかというものに対して、さまざまなアプローチがある分野です。その多くは、疑似体験や期待の裏切りなどの印象付ける操作によって成り立つもので、私は自然と疑問を持たせることができる貴重な教材だと考えています。私たちの研究室のアプローチでは、シミュレーションを作りながら、それをゲームに反映させることで教材にすることもできるわけです。そんな教育的側面と社会学的側面を結びつけたアプローチに興味がある方がいらっしゃれば、市川研究室にいらっしゃってみてください。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

今回拝借しました画像、及び取り上げさせていただいたゲームと、参考に遊んだゲームついてはこちらからご覧ください。

- エネルギー政策共創のためのゲーミング(筑波大学 鈴木先生)

https://www.risk.tsukuba.ac.jp/~kengo/study.html - パシリの流儀実践仕事術

https://so-guu.com/shop/game/pasiri/ - 今日からやめます、酒をやめる物語

https://gamemarket.jp/game/106901 - Barnga

https://heart-quake.com/article.php?p=592- スリーテンもぜひ検索してみてください

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- D24H /

- DPN /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)