2022/01/15

市川研ブログ 2022年第2週

こんにちは!M1の佐藤です。この記事では、今週の市川研の日常をお届けしようと思います!今週は社会シミュレーションゼミが行われました。

社会シミュレーションゼミ

概要

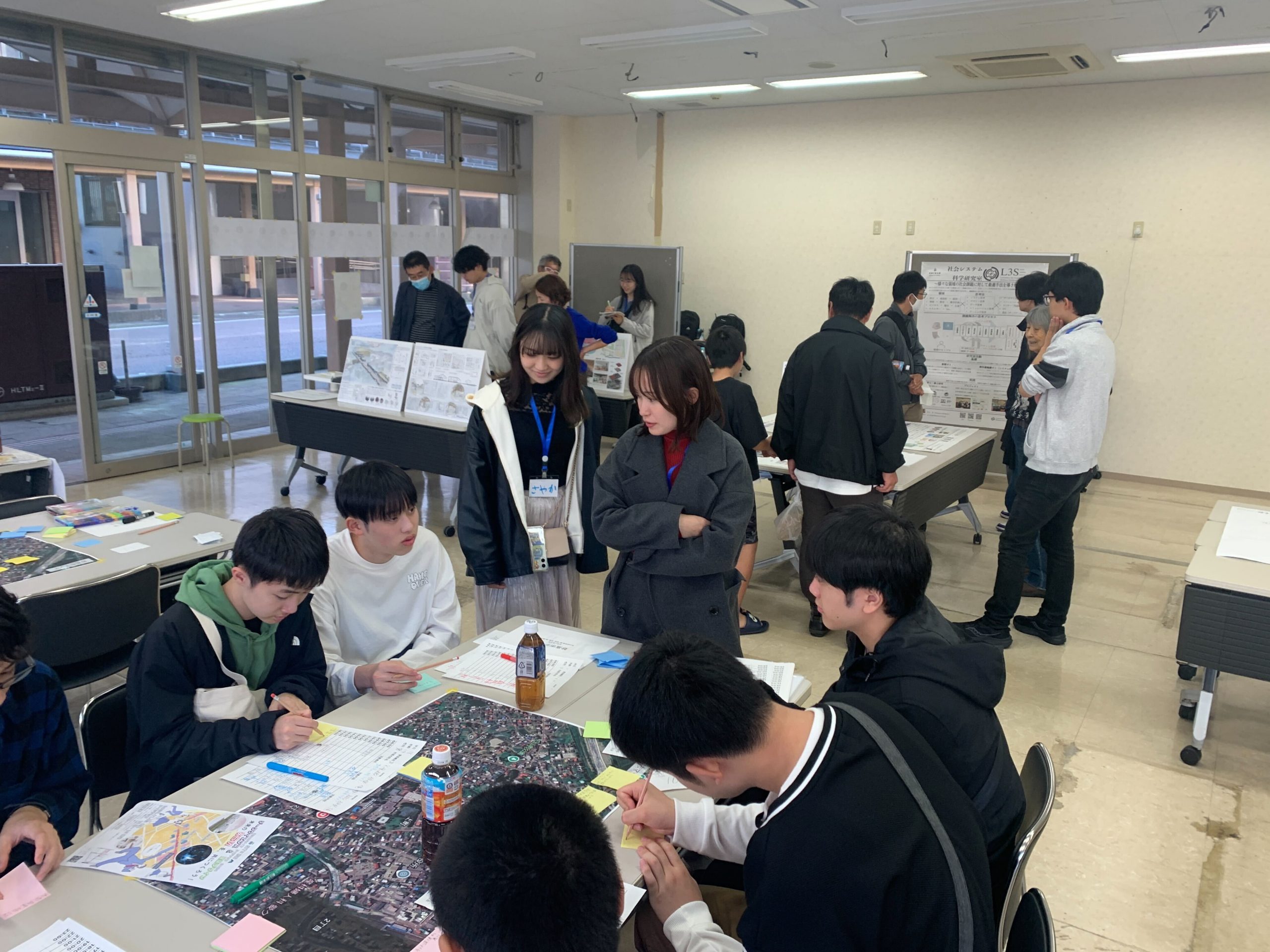

今週は通常の社会システム科学の思考ゼミではなく、社会シミュレーションゼミが行われました。このゼミでは、社会シミュレーションがどのような経緯で、またどのような手法があるのかを学びます。今回は、B3には課題本が2冊用意されており、M1が本の内容+αのことを伝えるような授業を行う形でゼミが進められました。ゼミ当日では、分からない部分の質問や自身の考えをぶつけるなど、議論がとても白熱していました。

社会シミュレーションゼミを通して考えたこと

ここでは、私がこのゼミを通して、社会科学においてエージェントベースモデルを用いる際に重要であると考えたことを記述します。私は以下の2点が重要であると考えています。

1点目 なぜエージェントベースモデルを用いるのかを明確にする

モデルで表現する現象が、本当にエージェントベースモデルを用いる必要があるのかを明らかにすることはとても重要です。エージェントとエージェントの間に相互作用があり、エージェントベースモデルでしか表現できないとなった場合に初めてモデルの設計を行います。

どのような場面でエージェントベースモデルを作成する必要があるのか、例を1つ挙げます。例えば、5年後に誕生する人口数を求めたい場合、人口と結婚しうる割合や妊娠割合を掛け合わせれば大まかな出生数は数式によって算出できると思います。しかし、人口増加を目指し、出生数・出生率が増加するような施策を検討したい場合、数式を用いて算出することが難しいと考えられます。このような時に、経済状況や人への補助金、勤務時間などの施策がエージェントへどのような影響を与えるのか、家族など人の間にどのような相互作用が生まれるのかをエージェントベースモデルで表現することで、有効な施策を検討できると考えられます。

2点目 モデルが現実の現象に即しているかを確認する

実際に作成したモデルが、現実の現象をしっかりと表せているかを確認することも重要です。自身の作成したモデルが現実の現象に即していなければ、そのモデル自体の有用性が示せません。モデルを作成する際は、確認すべき項目を作成し、それと照らし合わせることではじめてモデルが有用であることが確認できます。(もちろん、作成したモデルが自身の設計した通りの挙動を行うことが前提となりますが…)

現在、プロジェクトにて、エージェントベースモデルを作成していることもあり、モデルの有用性の確認は非常に注意すべき項目であると感じています。

上記の2点以外にも、このゼミを通して多くのことが学べました。また、市川研究室では、社会問題を対象とした研究を行っていることから、人の行動や相互作用が関わっている問題を多く扱っています。そのため、今回のゼミのようなエージェントベースモデルの誕生までの経緯とモデルの作成に関わるゼミはとても有意義な時間でした!

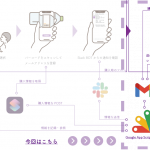

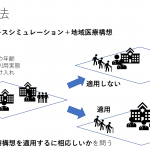

以下、ゼミで使用した資料を例示します。

参考書

・社会シミュレーションの技法 (著) ナイジェルギルバート (著) クラウス・G.トロイチュ (原著) NigelGilbert (原著) KlausG.Troitzsch (翻訳) 井庭崇 (翻訳) 高部陽平 (翻訳) 岩村拓哉 出版社:日本評論社 (2003/02) ISBN:453555241X

・Agent-Based Models (著) NigelGilbert 出版社:SAGE Publications, Inc 1版 (2007/9/14) ISBN:1412949645

資料の例

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- D24H /

- DPN /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)