2022/03/16

研究室のブログについて考える

研究室に置いて、ブログの意義とはなんなのか。また、コンテンツとして含まれるべき情報について考察した。

そもそもブログとは

>継続して更新される日記形式のウェブサイト(ホームページ)の総称。また、そうした個人の日記形式のサイトを公開するためのソフトウェアや、それを使ったサービス名称をもいう。ウェブログweblog(「ウェブ上に残される記録」の意)が短縮されブログと称されるようになった。

>1990年代後半から個人の日記を公開するウェブサイトが増え始め、そうしたウェブログ作成の支援サイト、専用ツールが登場したこともあってブログが続々と開設され、ウェブサイトの一形態として一般化した。ブログが広まった背景には、インターネットの普及により、多くの人々に対しマスメディアを通さずに、個人の意見や専門的な知識を伝えることができるようになったことがある。とくにアメリカでは2001年9月の同時多発テロをきっかけに急速に広まったといわれる。

>内容は政治・社会問題に言及するジャーナリスティックなものから、個人的に興味のある、いわば趣味的な話題に関するもの、日々の雑感を記した日記風のものなど多様である。定期または不定期に更新され、時系列配置で最新の記事がトップに表示される。

[中島由弘] コトバンク ブログ (一部抜粋)

市川研究室におけるブログの意義とは

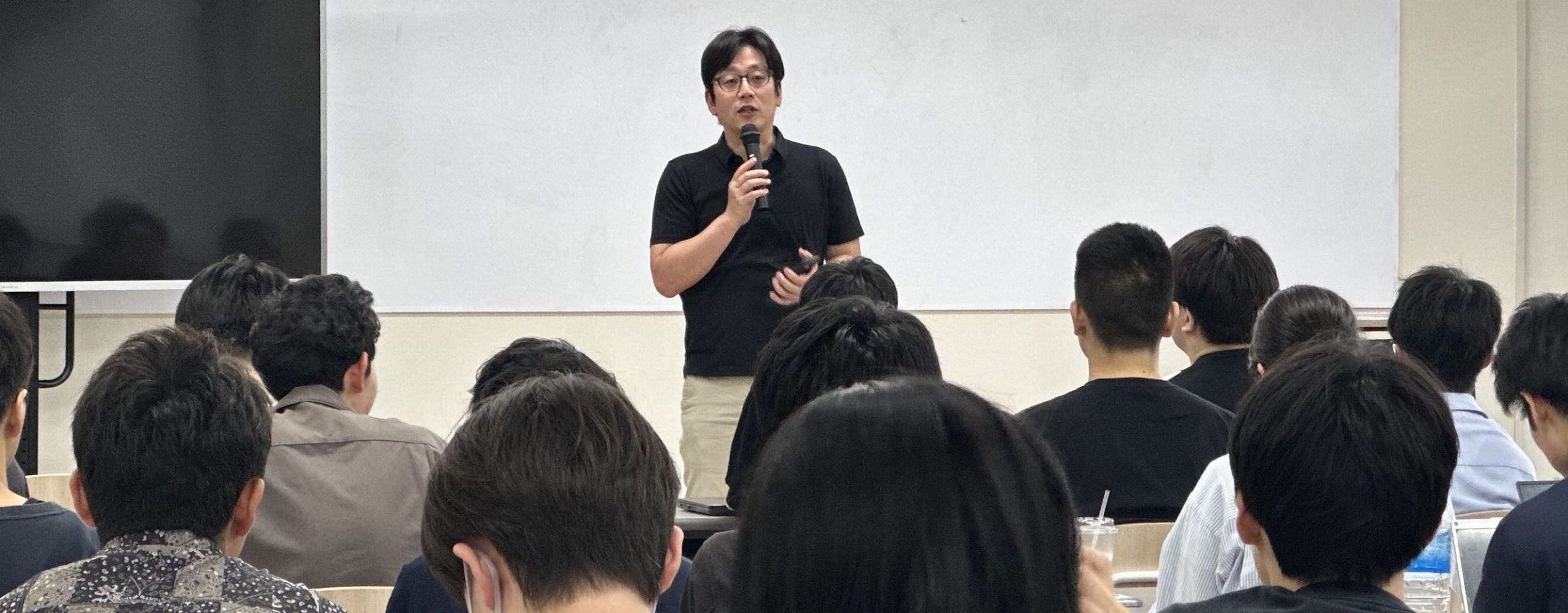

研究室の活動を広く内外に広めることによって、企業やメディアに市川研究室の研究を知ってもらい共同研究等につなげる。また、内部的には研究室の雰囲気を後輩に伝え、市川研究室への志望者を広く募ることが目的である。

ブログの種類と目的とは

現在の研究室のブログには現在以下の三種類が存在する。

・週ブログ

・特殊イベント

・学会

それぞれで取り扱うべきトピックや、ブログのテンプレートなどをある程度用意しておいた方が良い。現在のブログの執筆状況や、その傾向から上記に置いて取り扱うトピックとのその対象を定義する。

| ブログ種別 | 対象 | 主なトピック |

| 週ブログ | 内部生向け | 研究室の日常や、所属学生がその時に考えていることなど。 |

| 特殊イベント | 外部向け | 防災訓練など、イベントへの参加。 |

| 学会参加 | 内部・外部 | 研究発表の概要と発表内容について。 |

また、それぞれの詳細について記述する。

週ブログ

研究室で発生した日常的な物事についてある程度定例的に報告することトピック。研究室への新規設備導入や、学生の入出などに関する事柄、また所属学生がその時に考えている雑記等もここに記載される。一義としては、内部生に向けて研究室の雰囲気などを伝え、親近感を持ってもらうことを目的としている。また、日常の中で発生する技術的なトピックについては授業やプロジェクト等で関連する企業に、このようなこともやっている等を説明しやすくするための備忘録的な役割も担う。

特殊イベント

研究室全体、もしくはプロジェクト単位で参加している活動の報告を行うトピック。コンペティションの参加や、プロジェクト研究の報告活動について取り扱う。防災訓練への参加などの課外活動もこれにあたる。主に外部に向けて研究以外の実績をアピールすることを目的としている。プロジェクト等の発表については、年度の終わりに年度の進捗について説明するブログを執筆しておくことが望ましい。

学会参加

定例定期に参加している社会システム部会研究会での発表や、その他参加した学会について、研究成果とともに報告を行うトピック。研究の成果報告を外部に周知し、大学院進学等を検討している学生に向けて研究の成果をアピールすることを目的としている。

ここまで、ブログの種別と、そこで取り扱うべきトピックについて定義をしてきた。最後に各ブログ形式に対してテンプレートとなる必要事項について整理を行う。

週ブログの構成 & 特殊イベント

・タイトル:タイトルは自己説明的であるべき

・紹介内容(簡潔に「〇〇について紹介します」のような)

・内容詳細

・著者プロフィール

学会ブログの構成

・自己紹介

・学会の情報(日程,学会名,発表区分,開催場所など)

・発表したタイトルや概要など

・背景

・目的

・方法論

・結果

・考察

・今後について

・参考文献等

・著者プロフィール

具体的な例としては、【第27回社会システム部会】HPVプロジェクトの発表を参照のもと。

以上、研究室におけるブログの意義や、そこで必要となるコンテンツについての考察である。今後も、研究室ブログを発信していくにあたり、目的意識を持ち、適切な情報発信を心がけたい。

著者プロフィール

松井陽太郎

2021年度 システム理工学専攻 修士2年

電子情報システム学科出身

Vim キーバインドが使えるソフトは全て設定する程度のVimmer。

最近はIDEに浮気している。

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DPN /

- DSG-SIM /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 科学哲学ゼミ /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.jpeg)