2024/09/21

【EBPMの前線】新潟県道の駅あらいリニューアル計画 第1回作業部会報告

写真出典:https://www.eki-arai.com/

こんにちは!修士2年の関颯太です!

現在、芝浦工業大学は新潟県妙高市と連携協定を結んでおり、市内の様々な課題を研究しています!

今回は、道の駅あらいのリニューアル計画の検討会議に参加してこれまでのデータ分析の報告をして参りました!

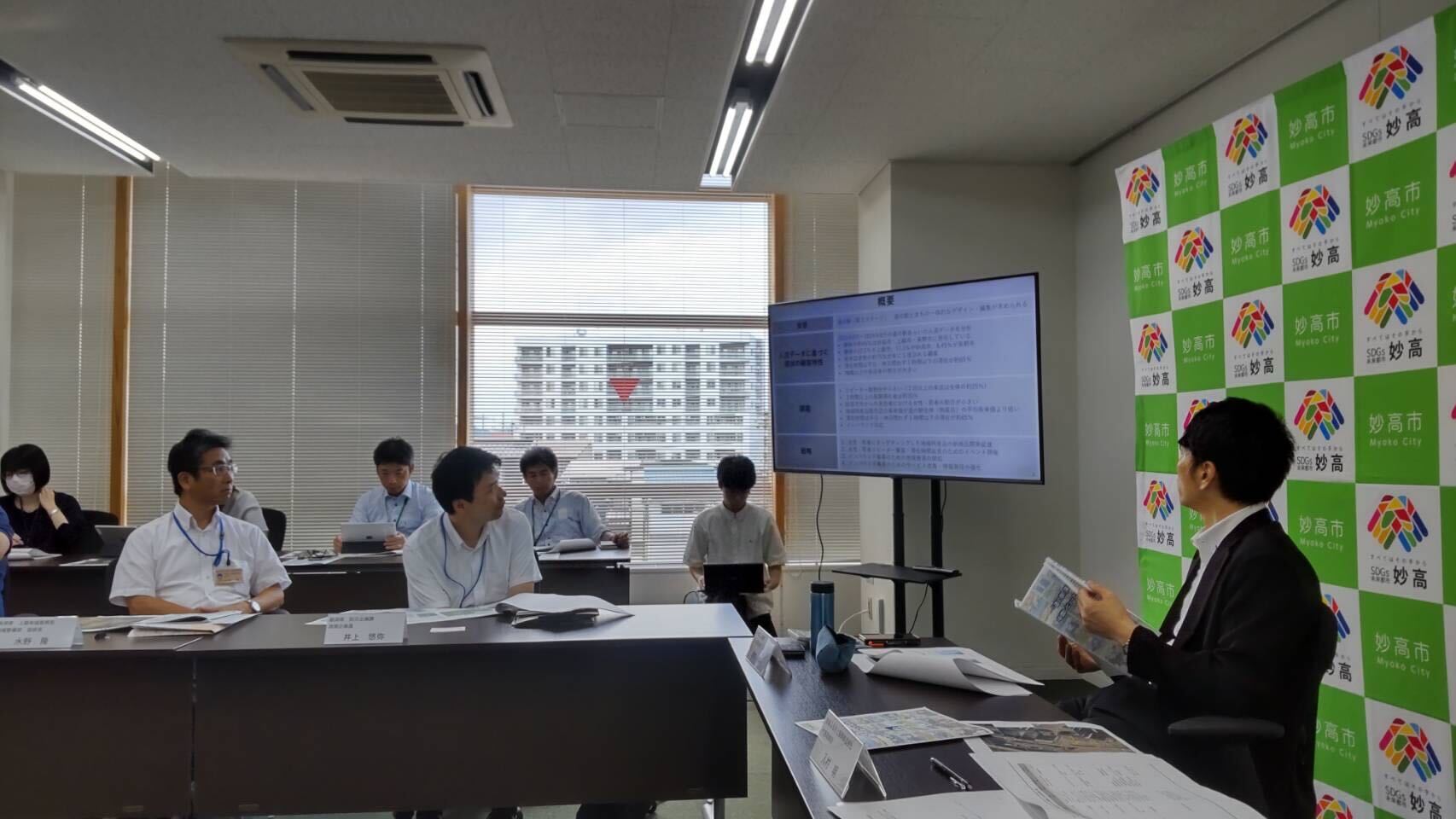

道の駅あらいですが、過去売上日本一になったこともある妙高市の観光名所です。しかしながら、コロナの影響や様々な課題の中でリニューアル計画が立ち上がり、道の駅復活に向けた取り組みがすすめられています。今回は、その第一歩として作業部会が招集され、行政や民間、我々学術機関が合同して会議を行い、議論が行われました。

芝浦工業大学は今回、基礎分析として人流データや売上データ、各種統計を用いて道の駅あらいの現状を調査し、報告しました。私自身、行政の検討会議に参加させて頂いたことは初めてですが、我々のデータそのものや、データに紐づけた発言が委員の皆様から非常に多く頂けたことに驚きました。

データによって定量的に現在の姿を可視化する。そのことによって議論の土台を作り上げることができる。その手ごたえを感じることができました。

道の駅のリニューアルをより良く行うために、我々アカデミアの領域がその検討材料・議論の土台を構築することがまず求められている。

道の駅のリニューアルはれっきとした政策に位置付けられるので、取り決めたスケジュールの中で進行する必要があります。しかしながら、やはりいいものを作っていくためには議論の時間が必要です。あくまでスケジュールはその手段に過ぎません。

とはいえ限られた時間の中で、より良いものをつくっていく必要があります。そのためにアカデミアが的確に議論の土台をつくり、民間のビジネスの知見を取り入れながら熟議を行っていく。そんな一つのEBPMの形をぼんやりとですが見ることができました。

また、データはあくまで現実の一側面であり、結果の扱いやその処理のプロセスに関しては非常に慎重に行う必要があることも改めて感じました。定量で示されるのはインパクトが大きく、また冷たくもあります。現場で働くその様子や、観察とセットで生の活動を捉えることなしでは、取りこぼしてしまうものが多くあります。データを扱うものとして心に留めておく必要があります。

「議論空間のアーキテクチャを設計すること」が、EBPMにとって重要である。現場の議論の熱気を前にそんなことを考えていました。引き続き、リニューアル計画成功のために全力でサポートしていきたいと思います!

今後もご報告いたします!

-150x150.jpeg)