2023/10/23

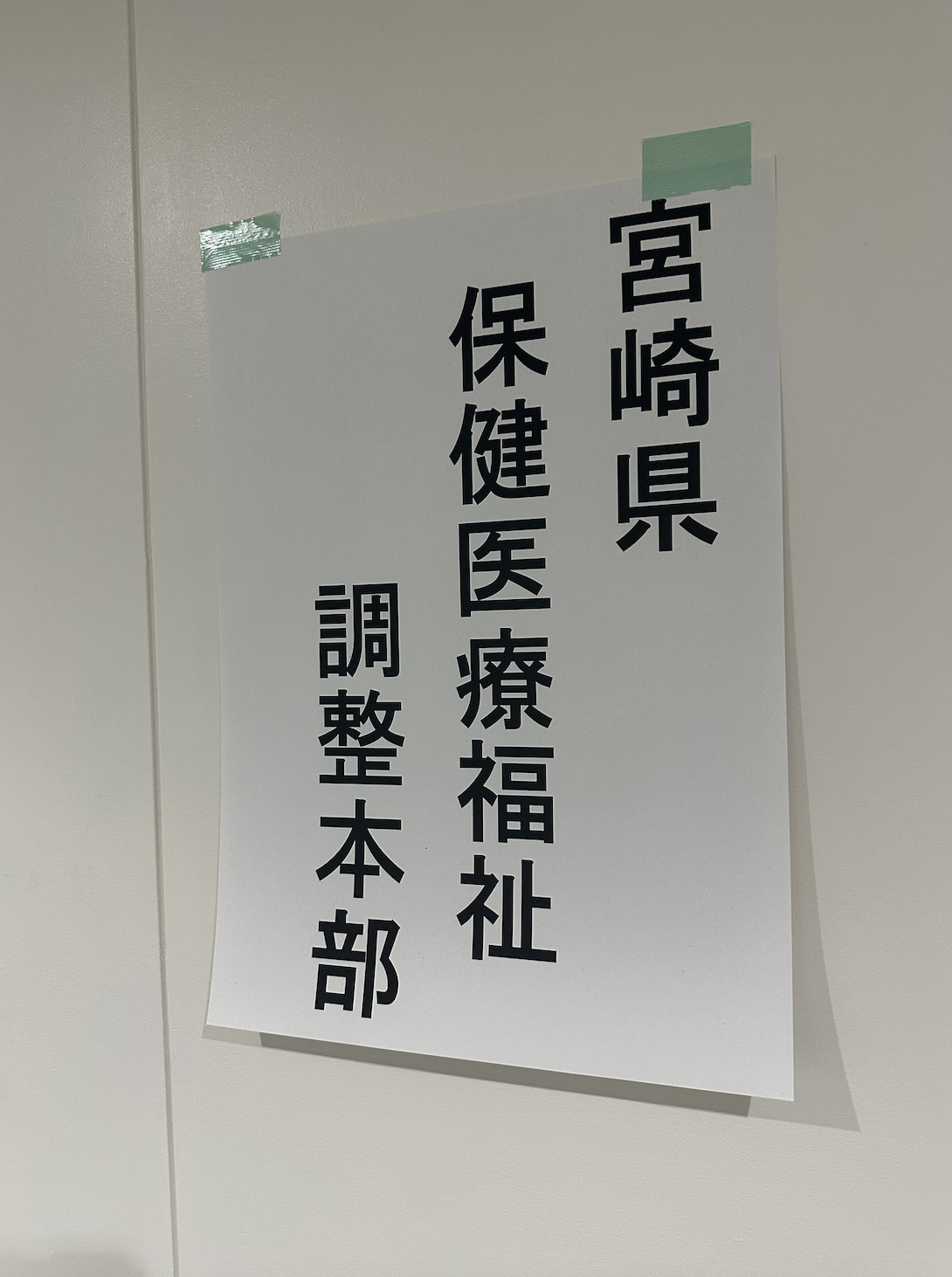

宮崎県保健医療福祉調整本部防災訓練を見学させていただきました!

みなさん、こんにちは!

芝浦工業大学・市川研究室 B4の藤田進太郎です。

今回は宮崎県保健医療福祉調整本部防災訓練を見学させていただきましたので、その様子をお伝えいたします。

今回の訓練の概要

今回の訓練は、南海トラフ地震が発生することを想定して、その際の保健医療福祉調整本部における対応や、各所との調整の仕方を確認することを目的として行われました。

市川研究室からは、市川先生がアドバイザーとして参加し、学生が今後のプロジェクトのための知識を得ることを目的として、見学をさせていただきました。

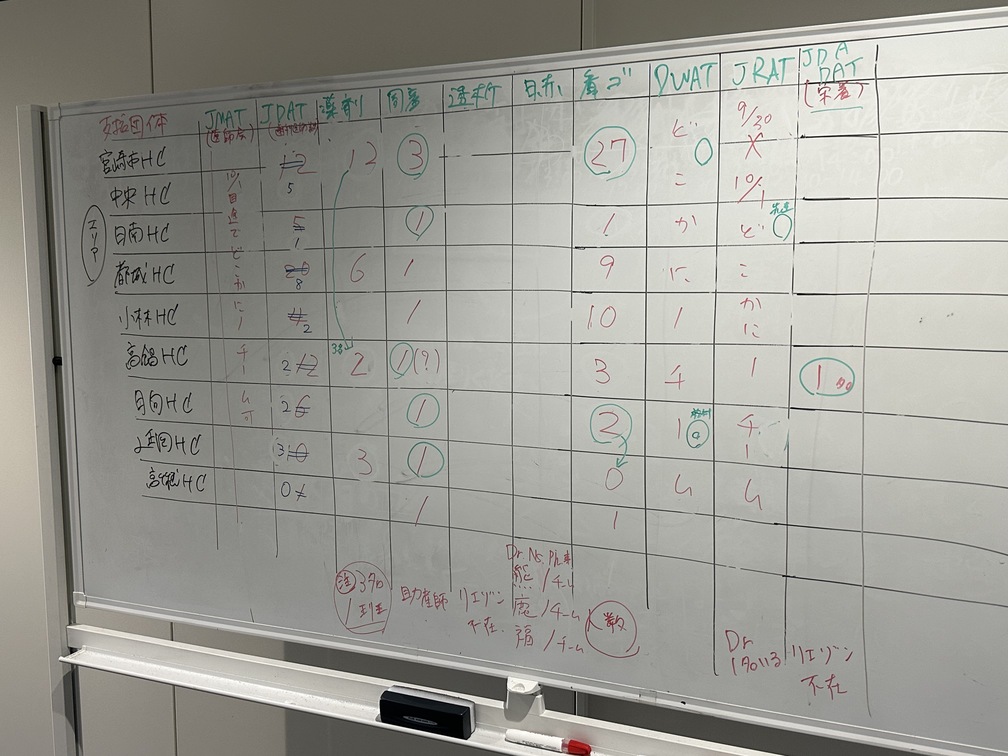

今回の訓練では、本部としての情報収集・支援計画検討、各団体との連絡調整などが行われました。各団体との連絡調整には、リエゾンとして、医師会や歯科医師会、薬剤師会、小児周産期リエゾン、看護協会など多数の関係機関も参加していました。

リエゾンとは、災害時に各関係機関との連絡役として本部に派遣されている人のことです。今回は上記のように多数の関係機関が参加し、より現実に近い訓練が行われました。

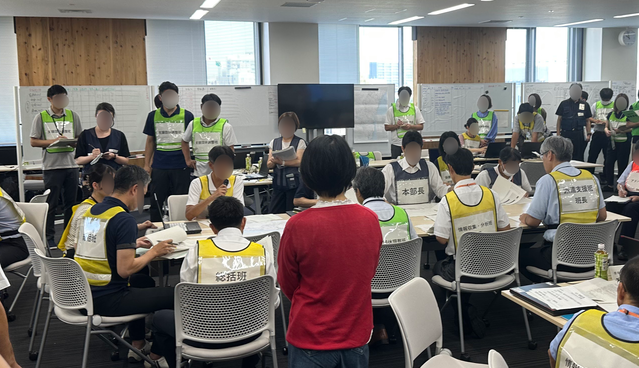

今回の訓練では、本部内は、総括班、情報収集・分析班、派遣支援班、支援団体調整班の4つの班に分かれて活動していました。これは、災害本部の基本的な班編成です。総括班が全体の方針を決定し、情報収集・分析班が各所から情報をかき集め、派遣支援班が職員の派遣の手伝いをし、支援団体調整班が上記の関係機関との連絡を取るという役目を持っています。

本部での情報収集

災害の情報は、主に情報収集・分析班に入ってきます。この班は通称、ロジ班とも呼ばれます。ここでは、災害の被害状況や避難所の数など、災害に基本的な情報の収集が行われます。また、避難所からの支援要請などもロジ班が整理します。そのほかにも、どの道路が使用可能かなどの支援に行く際に必要な情報は、派遣支援班が収集します。今回の訓練では、どの道路が使用可能か、実際にデジタルの地図に反映するという訓練がされていました。

関係機関との連携

関係機関との連携は、支援団体調整班が担当します。本部の支援団体調整班は、各関係機関との連絡と、どこに支援チームを派遣するかの検討を行います。今回は多くの関係機関のリエゾンも参加されていたため、各機関との連絡も取り、派遣可能人数の調整や、どの機関の人が、いつ派遣することができるかの調整なども行われていました。各機関のリエゾンまでもを巻き込んで、訓練をできることはなかなかないということを伺い、今回の訓練で各機関との連携を自分たちの目で、確認できたことはとても貴重な経験であると感じました。

調整本部会議

今回の訓練では、調整本部会議と呼ばれる全体会議が2回行われました。ここではロジ班が整理した、災害の被害状況や、支援団体調整班から、各関係機関との連絡状況、支援の有無やどの程度支援が可能かなどの情報が共有されます。そのほかにも、地図を用いた交通事情の説明、同時開催で行われていたDMAT訓練との情報交換などが行われました。災害時にも、このような全体会議は定期的に行われ、この会議を通して、全体で知っておくべきことが共有されます。

今回の訓練で感じたこと

今回の訓練では主に以上のような訓練が行われていました。私自身、このような訓練を見学させていただくのは初めてで、たくさんの専門用語が飛び交う現場の会話を理解するのが、大変な面もありました。特に、災害支援チームの名前は、英語での略称が多いため、混乱しやすいです。今後各チームについて勉強し、このブログでも紹介をしていきたいと思います。このような大変な面もありましたが、多数の関係機関が参加する、災害時に近い状態の訓練を見ることができたのは、とても貴重な経験となりました。本や資料などでも、訓練について取り上げられているものもありますが、現場の緊張感や困難などは、訓練現場を生で見ないとわからないものであると感じました。

市川研究室では、これからも現場で見たものを大切にして、現場視点から、災害訓練のサポートをしていきます。

ここまでブログを読んでいただき、ありがとうございました。

今回は以上となります。次のブログもお楽しみに!

関連記事はこちら

カテゴリー一覧

タグ一覧

- #Arduino #RasPi #MQTT /

- 2024年度 /

- D24H /

- D2J /

- DHEAT /

- DPN /

- DSG-SIM /

- GAS /

- Google App Script /

- gPBL /

- ICCEPM /

- ICMEM /

- JASAG /

- SIGNATE /

- SIP /

- SSI /

- アドベントカレンダー /

- ゲーミング /

- コラム /

- システマティックレビュー /

- システム工学 /

- システム工学的アプローチ /

- ゼミ /

- ダッシュボード /

- デザイン思考 /

- 京浜急行電鉄 /

- 国際交流 /

- 国際学会 /

- 報告会 /

- 廃棄物資源循環学会 /

- 情報処理学会 /

- 授業 /

- 探求学習 /

- 新潟県妙高市 /

- 日本シミュレーション&ゲーミング学会 /

- 日本公衆衛生学会 /

- 日本医療薬学会 /

- 日本産科婦人科学会 /

- 栃木県那須町 /

- 災害シミュレータ /

- 社会システム科学研究会 /

- 社会システム部会研究会 /

- 福島県大熊町 /

- 科学哲学ゼミ /

- 観光情報学会 /

- 計測自動制御学会 /

- 訓練・研修 /

- 課題解決方法 /

- 農業情報学会 /

- 長崎県長与町 /

-150x150.png)

-150x150.jpeg)