2025/05/31

文献調査に関する研究室内の新しいルールが決まりました!!

こんにちは!市川研究室 修士1年の山之上翼です。

ゴールデンウィークも明け、5月20日・21日に開催される科学哲学ゼミの準備もいよいよ大詰めとなってきました!この科学哲学ゼミは、チャルマーズ著『科学論の展開 ― 科学と呼ばれているのは何なのか?』を題材に、「科学とは何か?」という根源的な問いに対する解を探る、市川研究室恒例のゼミです。各グループごとに担当章が割り振られ、ワールドカフェ形式でディスカッションを行います。私のグループでは、「構造的実在主義」や「実在主義/反実在主義」といったトピックを担当しており、日々メンバーと議論を重ねながら準備を進めています。発表当日には、より深い理解につながる議論ができるよう頑張ります!

さて,本記事のタイトルにもあるように,今週の金ゼミにて文献調査に関する研究室内の新たな手法が決まりました!

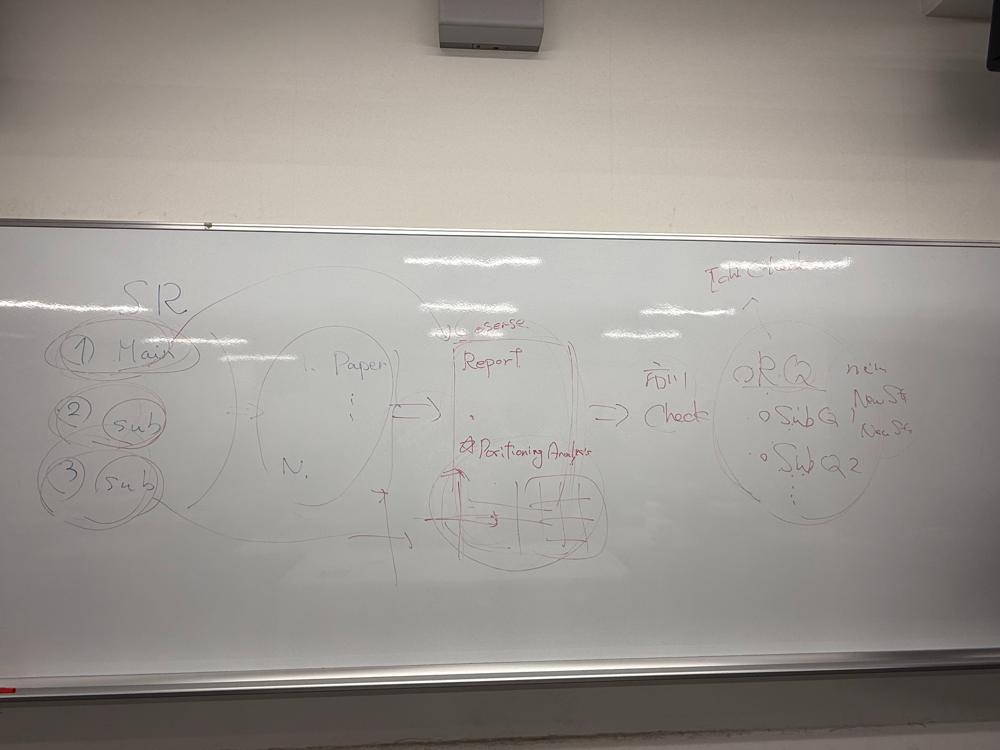

市川研究室では、今年からシステマティックレビュー(SR)の進め方を新しくしました。研究の質を高めるだけでなく、メンバー全員がより深くテーマを理解できるようにすることが目的です。まず、一次スクリーニングでタイトルや要約をもとに候補を絞り、二次スクリーニングで本文を精読して採択論文を決定します。二次スクリーニングが終わったら、担当の3人全員で論文を読み込みます。メイン担当(Main)は特に内容を深く分析し、理論や手法を整理します。一方でサブ担当(Sub)の2人は、内容の整合性や論理の流れを確認しながらMainをサポートします。その後、Mainが中心となってレビュー報告書をまとめます。研究の背景や動向、課題の整理に加えて、各研究の位置づけを示す「ポジショニングマップ」も作成します。形式はテーマに合わせて柔軟に選び、見やすく伝わるよう工夫しています。報告書が完成したら、まずSubの2人がレビューを行い、Mainが修正を加えたうえで市川先生に提出します。先生の確認が終わったら、研究の方向性を明確にするための研究質問(RQ)と補助質問(SQ)を設定します。その後は、新たに学年の異なる2人をレビュワーとして選び、最終確認を行います。

この新しい流れによって、レビューの精度が高まっただけでなく、学年間の交流もより活発になりました。異なる視点からの意見を取り入れることで、より多角的に研究テーマを捉えられるようになっています。市川研究室では、こうしたプロセスを通して、社会システムの理解を深め、次の研究ステップへとつなげていきます。

また,次回の週直でお会いしましょう!!