2025/06/02

科学哲学ゼミ!!

みなさんこんにちは M2の長沢信也です.

5/20~21の2日間,科学哲学ゼミという合宿形式のゼミがありました.内容としては科学に関して,その手法や客観性,厳密性,科学・非科学といった線引きなどあらゆる部分を解明・探求していくことで「科学とは何か」という問いに対する解を模索する,非常に難しい取り組みです.

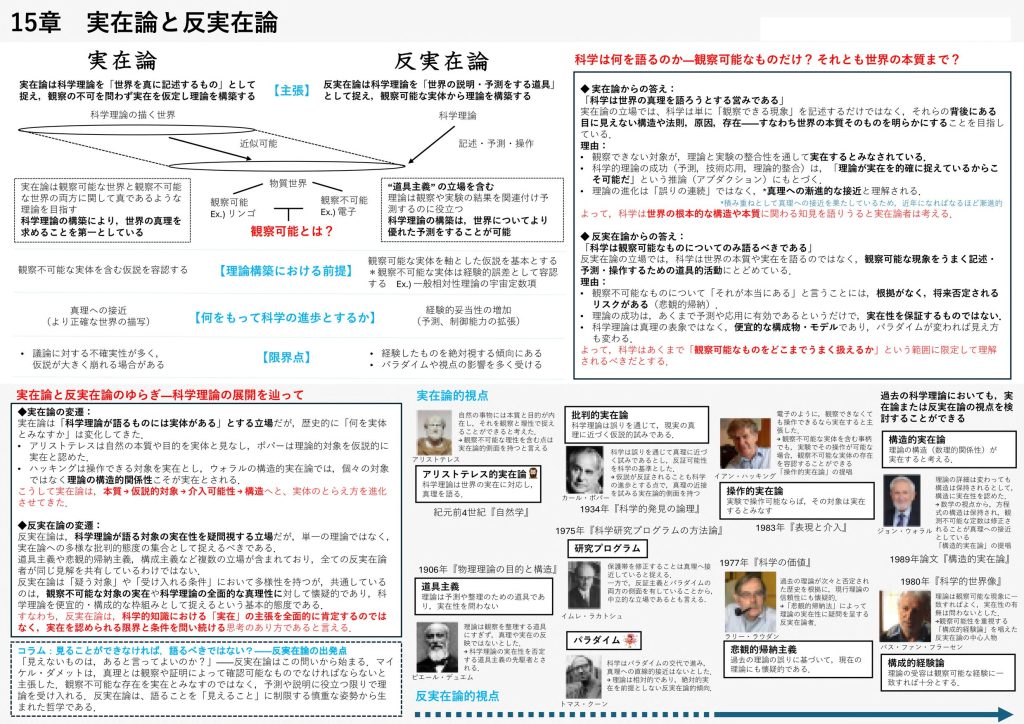

主な区切りとしては「観察や実験」,「反証主義」,「科学的進歩の枠組み」,「科学の方法論について」,「ベイズ主義」,「新実験主義と法則」,「実在主義/反実在主義」,「構造的実在主義」の合計8トピックについてグループワークでレジュメを切りました.B4ではファイヤアーベント(科学の方法論に関する一つの章),M1では観察や実験といったトピックを扱ってきて,今回は実在主義/反実在主義を担当しました.

前回はポスターセッションに加えて,夜間の資料修正時間にまで該当するトピックを扱っている班にお邪魔させてもらい,議論をしたことが印象にあったのですが,今回も多くの異なる意見を生むような結果となりました.自分個人としては歴史や議論可能性について実在論が大きな派閥であると考えていたのですが,グループワークではおおよそ半々という結果でした.一概にどちらが正当であると言えない点や数々の科学者がどちらに傾倒しているかの線引きが明示的でない点など加味した上でこういった結果になったことは意外でした.

今回の形式はポスターセッションではなく,レジュメを用いた教科書の説明を行ってきました.前回は各個人が章分けされたポスターの発表者に自ら向かうという形だったため章間の関係を意識しながら学ぶことが難しかったです.その点今回は前章で軽く触れている内容を後々回収するなど,記号接地がしやすい形式であったと感じています.特にベイズ主義や新しい実験主義といった既存理論からの改善をモットーとしているような取り組みにおいては,反証主義や反実在論など関連する項目に対する理解ができた状態での学習が効果的だったと思います.

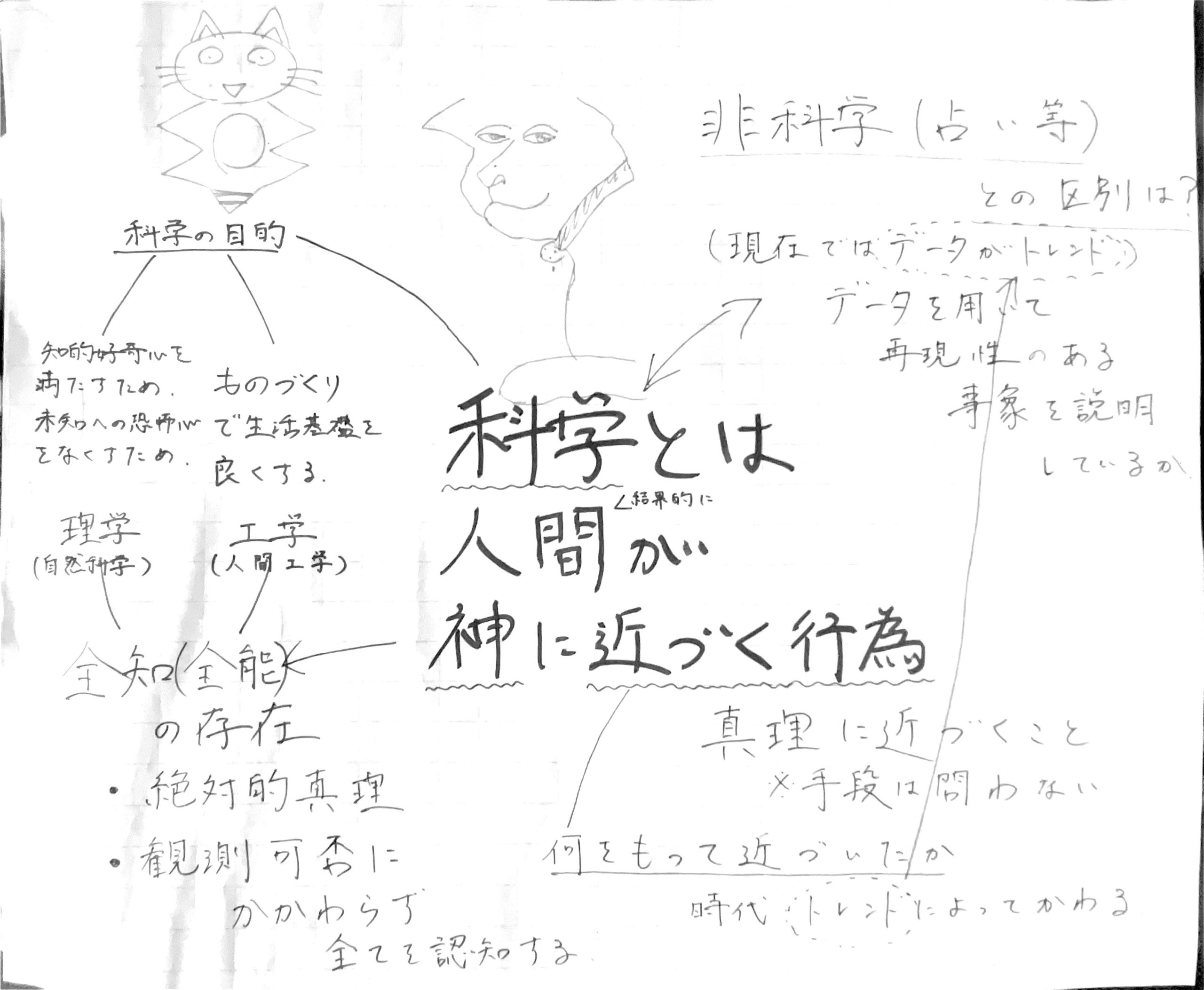

毎度最後に「科学(と呼ばれているもの)は何か」という問いに対して個人・グループで見解の整理するという行為が行われており,今回はポストイットにまとめる形式で定義を考えました.自分が所属していたグループでは主に絶対的な方法論や線引きが存在せず,メタ的な認知をすることが難しいという点,主観によって真理に接近する(もしくは接近していると祈る)という点,理学・工学を極めることによって人間は意図の有無に関係なく全知全能の神になる可能性があるとかなり扇情的な結論を生み出しました.フィードバックとしては自然信仰的な面は過去にもあったというフォローとダーウィンの進化論的には神は少なくとも生物を生み出すような存在とは言えないという批判を受ける形となりました.やはり今回対象としている書籍に関してのめり込んでしまったことやグループ内で多様な視点を持つことができなかったことなど,このような結末を迎えてしまった原因はあると思いますが,タメになる時間を過ごすことができたと思います.