こちらからダッシュボードにアクセスできます → リンク

都道府県と市区町村で見たい地域に✔︎を入れると、レーダーチャートと地図、テーブルの表示が変わります。地図で選択した地域の場所が見当たらない時は、地図上の左上にあるマイナス(ー)ボタンを押すか、ピンチアウトで縮小をすると、見つけやすくなります。

また,ダッシュボードを保存したい場合は,ダッシュボード上にある「PDFのダウンロード」を押してください。押すと、色々設定項目が出てきますが、設定は変えずに右下にある「PDFのダウンロード」を再度押してください!

こんにちは、芝浦工業大学の博士課程3年の藤田楓です。この記事では、2025年度『月刊地域医療』8月号に掲載予定の論文(タイトル:地域包括ケアシステムにおける医療指標に関する研究)について、少しやわらかく、でも大事なポイントを紹介してみたいと思います。

「地域包括ケアシステム」は、住み慣れた地域で、高齢者が最期まで自分らしく暮らせることを目指す仕組みです。医療だけじゃなくて、介護、予防、住まい、生活支援など、いろんな分野が連携して支えていくのが特徴です。

厚生労働省は2025年を目標にこの仕組みを全国に広げていて、それぞれの地域が自分たちの特色や課題にあった体制を整えていく必要があります。

でも、実際のところ「うちの地域はどこが強みで、どこが足りないの?」というのは、なかなか見えにくいのが現状です。

例えば、「うちの地域って、病院やクリニックにすぐ行けるの?」とか、「在宅医療は整ってるの?」って気になったことはありませんか?

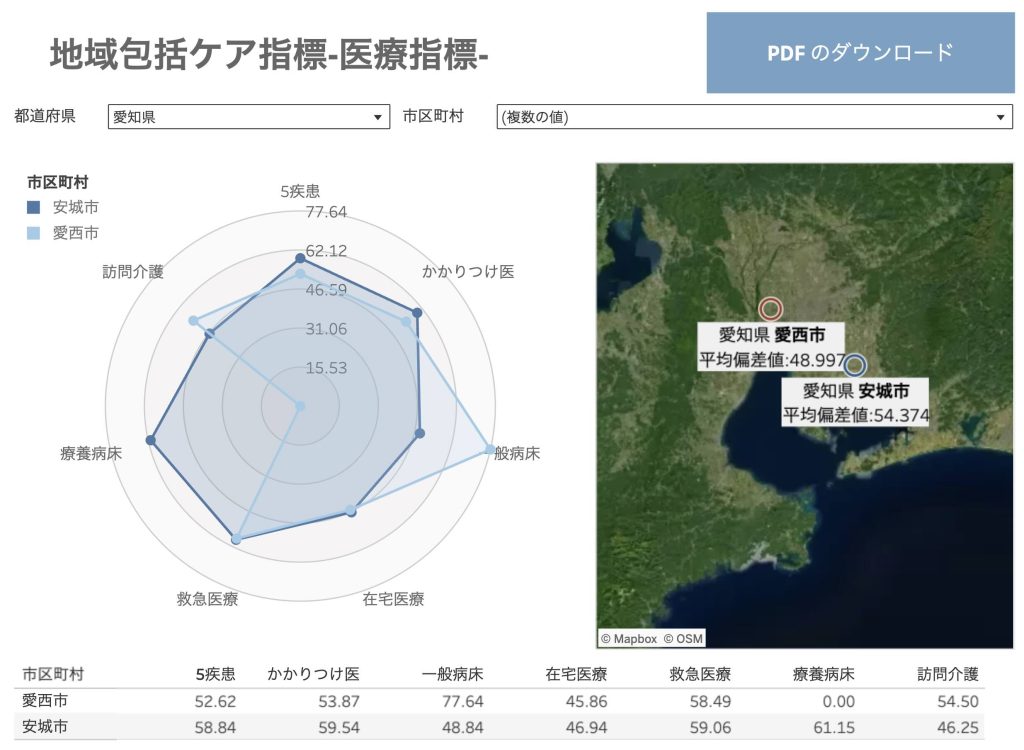

今回の研究では、全国1889の市区町村を対象にして、地域ごとの医療提供体制を地図と数値で見える化しました。救急医療の届きやすさや、かかりつけ医の充実度、在宅医療や訪問看護の体制など、全部で7つの指標を使って評価しています。

統計データと地理情報(GIS)を組み合わせて、各指標を偏差値に変換。例えば「この地域のかかりつけ医は全国平均よりどれくらい整っているか」を数値で比較できるようにしました。

たとえば:

つまり、「アクセスしやすいか」「サービスが足りてるか」を地域ごとに測ったわけです。

都市部では救急や専門医療のアクセスが良好で、訪問医療もそれなりに整っていました。 一方で、地方では施設がなかったり、1施設に頼る高齢者の数がとても多かったりして、地域差が大きく出ました。

「医療を見える化する」って、ちょっと難しそうだけど、実はこうして数字と地図を組み合わせることで、意外とわかりやすくなるものです。

ぜひ、身近な地域の課題を数字で見ることの面白さ、政策やサービスの裏側にあるロジックを一緒に探ってみませんか?