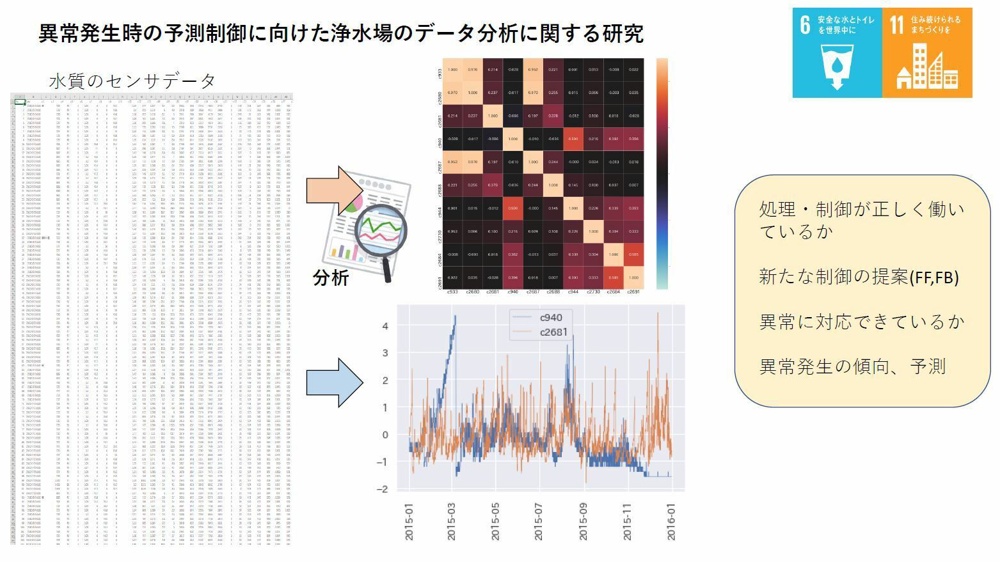

竹内風太,水野雅裕.異常発生時の予測制御に向けた浄水場のデータ分析に関する研究.芝浦工業大学,2020,学士論文.

日本の水道普及率は2017年度には98%に達し,水道が生活にとって不可欠であるとともに供給する水道水の水質の安全性が求められている.浄水場は原水を水道水へ浄化処理を行う施設であり,原水は気象の状況などにより常に変動しているため,事業体はこの変動を予測して対応しなければならない.また,浄水処理における基準は配水時の水質にのみ定められており,これに適するように各事業体が処理を行い,経験則に頼った制御を行うなど不安定な一面がある.本研究では大阪市の柴島浄水場から提供を受けた水質や制御のデータと気象庁の気象データを併せて分析することで,未来の事象を予測するための検討を行い,異常発生時の処理制御を最適化することを目的とする.また,現状の柴島浄水場の処理制御が浄水処理の過程の中で水質変動に対応ができているかを判断し,評価を行う.

本研究では、大阪市柴島浄水場より水質や薬品注入量のデータの提供を受けている。加えて、国土交通省の公表している過去の気象データを併せて分析することで、気象による水質変化の傾向を予測し、処理制御の最適化や現状の処理制御の評価を行う。提供を受けたデータは生データであり、分析を実行する前にデータクリーニングを行う必要がある。クリーニングを行ったデータを使用し、日付順で整列させ、グラフや相関関係のヒートマップを出力することで、仮説の検証や根拠づけ、データの変動の分析を行う。

柴島浄水場の水質データや薬品の注入量のデータ、気象庁の気象データを分析した。

分析に先立ち、水質への気象の影響の時間差について仮説を立てた。日毎のデータを用いた検証の結果、大阪の「降水量」は「取水直後の原水の水質」に対して、1日遅れて影響を与えることが明らかになった。また、プランクトン処理の観点から濾過水濁度について分析した。濾過池での処理後に濁度として検出されるのはプランクトンであり、春から夏にかけて高水温期での増殖や、プランクトンの特性による濾過障害が発生し濁度の上昇の原因となることが判明した。分析より、この濾過池の濁度は、殺藻剤注入の有無に関係なく同様の推移をする傾向があることが判明した。殺藻剤注入による副生成物の発生や、非注入時においても厚生労働省の水質基準を満たしていることから、殺藻剤注入の必要性は低いと結論づけた。

中オゾン濃度が低下し処理が逼迫することについて原因を分析した。オゾン濃度の低下についてオゾンの反応による消費と、オゾンの自己分解を原因として挙げた。分析の結果、㏗の低下と夏期の濾過水濁度上昇が発生していることから、オゾン反応の活発化による消費量の増加が濃度低下の原因であると判断した。また、中オゾンの一定量注入期間において濾過水濁度の上昇と中オゾン溶存濃度の低下、後オゾン注入量の増加が重複して起きていることが確認された。これにより臭素酸対策として行っている中オゾン注入量の制限の必要性は薄いと考える。さらに、オゾン濃度の低下により酸化処理が不十分となり安定性に欠けるため、中オゾン注入量の制限値の引き上げを提案する。

降雨による制御予測のために上流地点と水質の時間関係を分析した。淀川上流沿岸で気象庁の観測する5地点で、対象期間中に、京都のみ一時的で強い降雨があり、他4地点ではほとんど降雨がない事象と、京都のみ一時的で強い降雨があり、柴島浄水場の一津屋取水口がある一津屋に近い地点では降雨が少ない事象が確認された。いずれの場合も、約9時間後に「取水直後の原水の濁度」の上昇の勢いが強くなり、約10時間後に濁度の値が200を超える事象が確認された。このことから、大阪で雨が降っていない場合でも京都でとても強い降雨があった場合は、約9時間後の制御を高濁度に対応させる必要があることが判明した。