中村和樹.持続可能性の定義を明確化した都市評価指標の開発.芝浦工業大学,2021,学士論文.

既存の都市評価指標は,都市の持続可能性についての価値判断や閾値,目標数値等が明らかになっていない指標項目が多い.また,持続可能性の評価において地理空間情報は重要な要素であるが,既存の指標には地理空間情報を組み合わせた項目は充実していないため,地域のポテンシャルを考慮した評価を行うには不十分である.以上の点が,地域の現状分析の不足を招き,計画を策定する際に効果的な手段を選択できないことに繋がり,計画と現実の乖離を引き起こしていると考えられる.他にも,持続可能性に纏わる要因は複雑かつ多岐に渡ることから,都市の仕組みと持続可能性の関係を整理する必要がある.本研究は,都市の持続可能性の明確化と都市のポテンシャルに基づいた施策の検討を補助することを目的として,持続可能性の定義を具体化した都市の持続可能性評価指標項目の作成及び指標の開発を行う.

既存の都市評価指標は、都市の持続可能性についての価値判断や閾値、目標数値等が明らかではない指標項目が多い。曖昧な定義や基準によって持続可能性を捉える事ができない場合、計画段階で評価軸を正しく設定できない可能性があり、効果的なPDCAサイクルを回すことができずに、理想とはかけ離れた結果に辿り着く恐れがある。また、都市の持続可能性の評価において地理空間情報は重要な要素であるが、地理空間情報を用いた項目は充実していない。本研究では前述の問題を解決するために持続可能な都市を定義し、持続可能性を定量的に評価する指標の作成及び指標を用いた分析を行う。

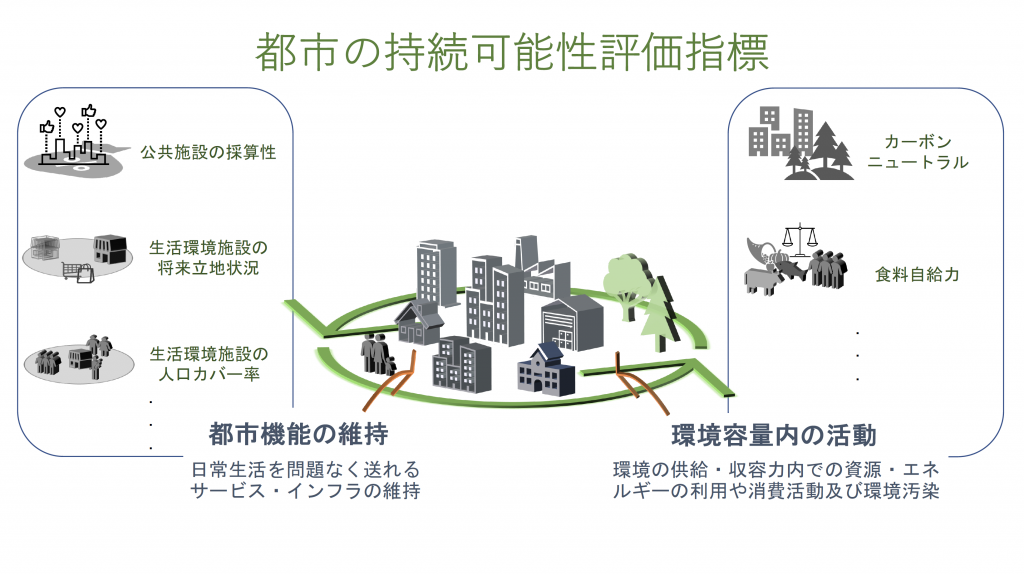

本研究における持続可能な都市の要件は2つある。1つ目は、日常生活を問題なく送る事が可能なサービス・インフラが維持可能である状態を表す「都市機能の維持」、2つ目は、資源の生産能力内で消費行動が行われている状態を表す「環境容量内の活動」である。この2つの要件が同時に満たされた状態が継続する都市を持続可能な都市であると定義し、指標のプロトタイプを作成した。

都市機能とはサービスの集合体であり、行政の税金を資金源としたサービスの提供と企業のサービス投資に見合うだけの売り上げが期待できる状況をサービスの採算性として評価可能である。企業のサービスについては、施設の立地状況及び施設の撤退可能性を分析し、立地条件を満たした施設を採算が取れている施設として存続するものとした。これに加えてサービス利用者の視点から、住民が提供されているサービスによって不自由なく生活を送ることが可能な環境であるかを地理空間情報を用いて分析及び評価した。

環境容量内の活動については、カーボンニュートラル及び食料自給に注目して、供給可能な資源を都市の生産キャパシティから算出し、都市活動における消費実態と比較することによって分析を行った。

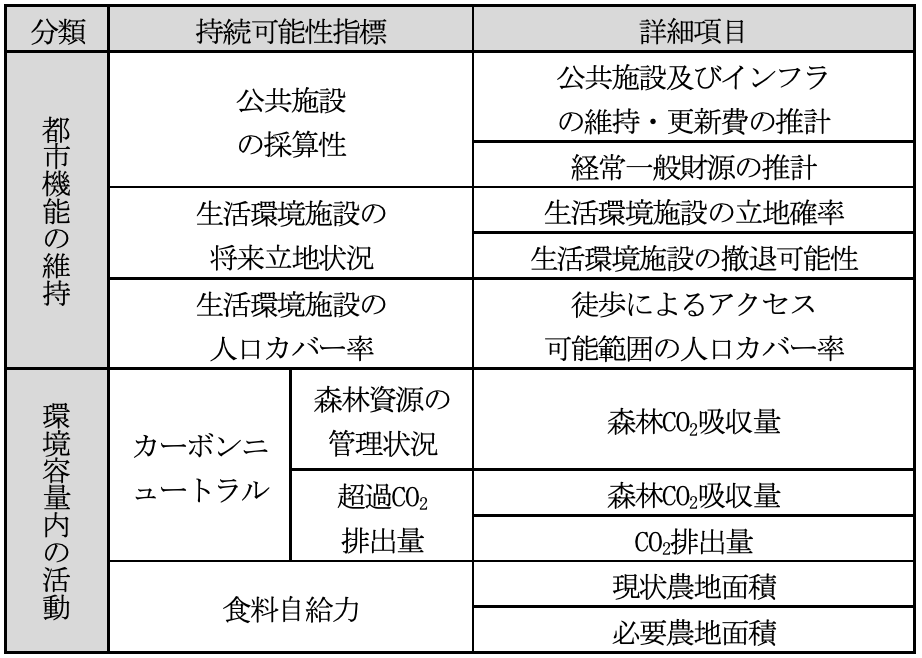

作成した指標のプロトタイプは以下の表である。詳細項目では、国勢調査や将来推計人口、固定資産台帳等のオープンデータとiタウンページをクローリングして得た事業所データを用いて分析を行った。分析に用いたツールはArcGIS Pro及びPythonであり、主な使用ライブラリは、地理空間情報の取得と自動化処理のためのArcPy、税収や施設立地に関するデータ分析と予測のためのscikit-learn、最低限必要な農地面積を数理最適化モデルで解くための PuLPライブラリである。

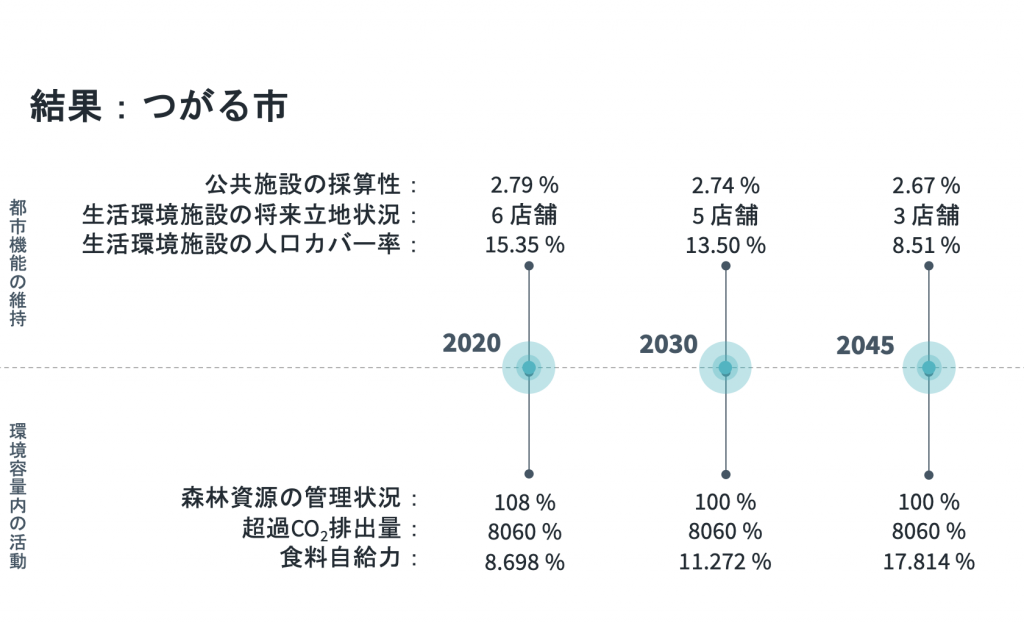

人口減少が著しい青森県つがる市と、比較として埼玉県さいたま市に本指標を適用した。推計期間は2020年から2045年であり、将来時点の環境容量内の二酸化炭素排出量・吸収量と農地面積については、前年度の値が継続するものとして推計を行った。

つがる市は、経年とともに民間の生活環境施設を維持していくことが困難となり、徒歩移動によるサービスへのアクセス水準の維持が望めないだけでなく、都市として必要な機能を失う傾向にあった。また、公共施設の採算性も低い初期値から悪化し続けることから、今後インフラ等の整備も自活することは不可能である。

さいたま市は、徒歩移動主体の都市としての持続性の見込みがあった。しかし、公共施設の採算性は厳しいものがあり、各公共施設についてもアクセス面や必要性を吟味して、財源規模に対する施設総量の適正化が求められる。これに加えて、環境容量を超える消費が著しく、持続可能な都市を目指すためには、生活環境施設へのアクセス性の水準を保つことが可能な範囲で、環境容量を増加させるための土地を配置する必要がある。