佐藤陽.避難所への食糧物資支援の最適支援方法の選定.芝浦工業大学,2021,学士論文.

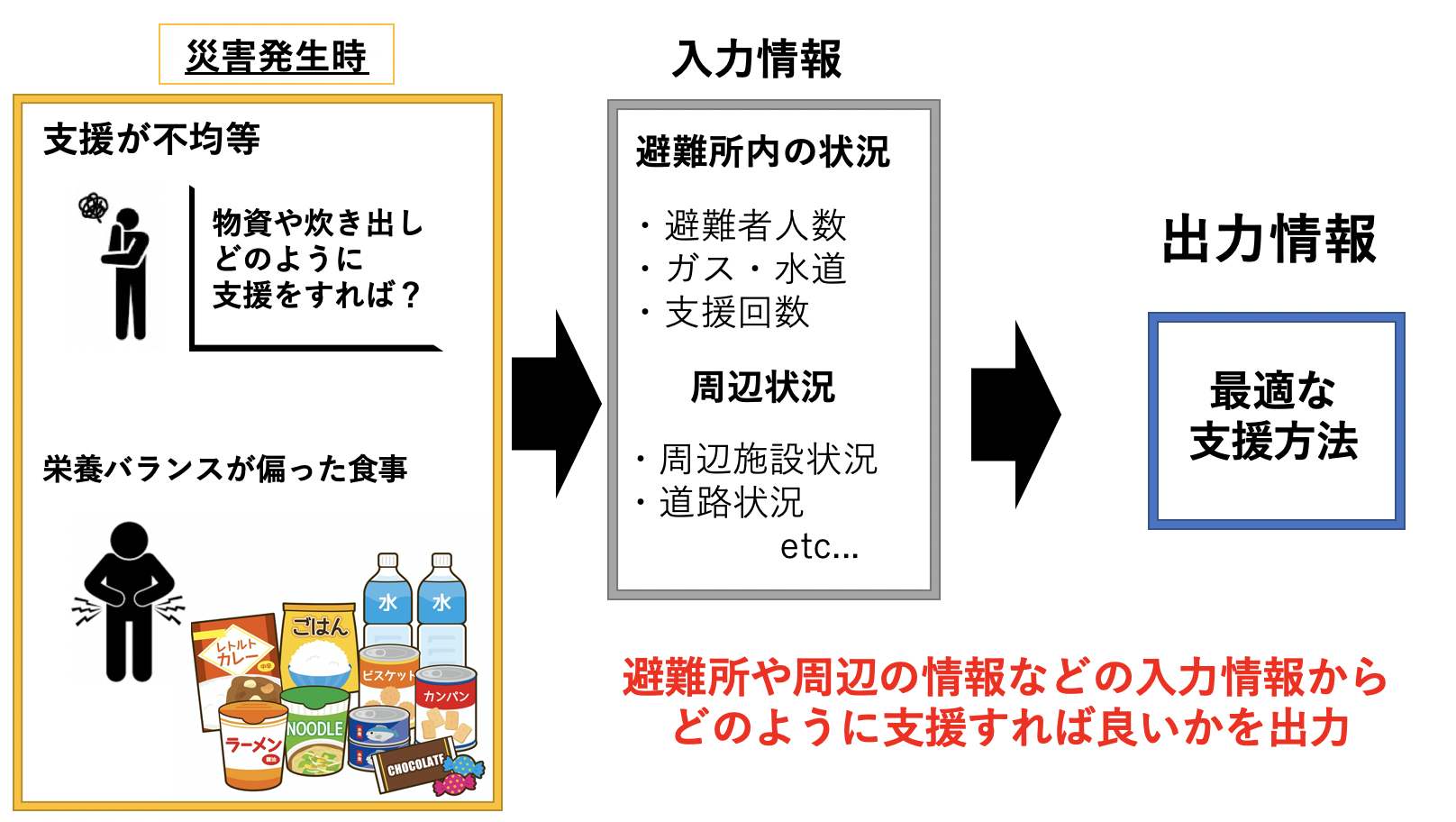

大規模な自然災害の発生時では,避難所への物資や食糧の支援方法に問題が生じる.とくに被災者に栄養バランスの取れた食事を平等に配給することができていない.これらの解決策として炊き出しやお弁当の配給が挙げられている.そこで本研究では,避難所ごとの食事の需要を数値化し,その数値を用いて食糧支援を行う場所及び方法を提示する食糧支援の最適化モデルの作成を行う.また,過去の災害事例と本研究で構築したモデルでの食糧支援を比較し,需要の充足率などの観点からモデルの評価を行う.本研究で構築するモデルを利用することで,災害が起きた際に避難所の食糧支援の最適化を図る一つの指針として活用されることが期待される.

大規模な自然災害の発生時では,避難所への物資や食糧の支援に問題が生じ,被災者は栄養のある食事が取れていない.それに加え,温かい食事が食べたいという声も出ている.これらの問題の解決策として炊き出しやお弁当の配給が挙げられているが,それらの支援は不平等に行われている上に,支援者と避難所のマッチングを行う物資班にも大きな負担があったことが報告されている.そこで本研究では,避難所ごとの食事の需要を数値化し,その需要値を用いて食糧支援を行う場所及び方法を提示する食糧支援の最適化モデルの作成をすることで,避難所への平等な支援とマッチングによる負担の軽減を試みた.

本研究においてのマッチングとは,支援物資において一番評価が高い支援物資を需要が1番高い避難所へと支援することを指す.本研究でマッチングを行う際に用いた支援物資の評価値に関しては,エネルギー・タンパク質・ビタミンB1・B2・C及びその支援が温かいかの6項目で評価を行い,各項目の平均からの差を足し合わせたものを評価値とした.また,需要値の算出式に関しては,[$ D_{hd} = N_{hd} + 1 – (H_{hd} + T_{hd})]であり,[$ _h]は避難所,[$ _d]は日付,[$ D_{hd}]は避難所h,日付dにおける需要度,[$ N_{hd}]は栄養不足率,[$ H_{hd}]は温かい食事の被支援回数,[$ T_{hd}]は炊き出しの被支援回数を表している.モデルの評価方法としては,過去の災害事例として熊本県益城町の疑似的支援データを作成し、そのデータと本研究で構築したモデルでの食糧支援を比較し,栄養不足率や被支援回数の平均・分散値などの観点から評価を行った.

結果として,栄養不足率は平均として約10%の改善,炊き出しの被支援回数は1.64倍増加,分散値に関しては栄養不足率,炊き出しの被支援回数,需要度の全てにおいて減少しており,より平等な支援が行えたことが確認できた.今後の課題としては,需要式のさらなる改善,需要値が高い避難所に支援が集中する現象の改善などが挙げられる.今後,災害が起きた際にこのモデルを使用することで,避難所の食糧支援の最適化を図る一つの指針として活用されることが期待される.